Дофаминовые рецепторы

Вначале дофаминовые рецепторы подразделялись на два класса: D1 и D2. В дальнейшем было клонировано пять подтипов дофаминовых рецепторов, которые входят в эти два класса D1-подобные дофаминовые рецепторы включают D1 и D5 подтипы, а D2-подобные дофаминовые рецепторы включают D2, D3 и D4 подтипы. Дофаминовые рецепторы посредством G-белков связаны с аденилатциклазой (стимуляция D1-рецепторов активирует аденилатциклазу, а D2-рецепторов - угаетает).

D1-подобные дофаминовые рецепторы (подтипы D1 и D5) участвуют в процессах постсинаптического торможения. Большинство нейролептиков блокирует D1-рецепторы, но выраженность этого эффекта не коррелирует с их антипсихотической активностью. Так, например, бутерофеноны являются сильными нейролептиками, но слабыми антагонистами D1-рецепторов.

D2-подобные дофаминовые рецепторы (подтипы D2, D3 и D4) участвуют в процессах пресинаптического и постсинаптического торможения. Большинство известных эффектов дофамина связано с активацией D2-рецепторов. Выраженность антипсихотической активности нейролептиков прямо пропорциональна их сродству к D2-рецепторам. Этот факт свидетельствует о том, что развитие шизофрении связано с активацией D2-рецепторов центральных дофаминергических путей. D2-pецепторы (а также D3 и D4) в основном находятся в лимбической системе, которая отвечает за формирование настроения и эмоций. В области хвостатого ядра имеется большое количество D2-рецепторов, которые получают волокна от нигростриатного дофаминергического пути. Нейролептики блокируют эти рецепторы, поэтому часто вызывают двигательные нарушения. Участвуют ли D3-рецепторы в реализации антипсихотического эффекта нейролептиков наравне с D2-рецепторами, неизвестно. Азалептин имеет высокое сродство к D4-рецепторам и слабое к D2-рецепторам.

Механизм действия нейролептиков. Каким образом нейролептики уменьшают продуктивную симптоматику шизофрении, неизвестно. Так как все антипсихотические средства являются антагонистами дофаминовых рецепторов, предполагают, что развитие шизофрении связано с повышенной активностью ме-золимбических и мезокортикальных дофаминергических путей. Однако убедительных доказательств изменений дофаминергической системы при шизофрении нет.Химическое строение

Антипсихотические средства имеют различную химическую структуру, однако все они блокируют дофаминовые рецепторы.

Фенотиазины подразделяются в зависимости от строения боковой цепи, присоединённой к атому азота фенотиазинового кольца, на следующие группы:

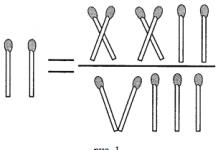

1) алифатические производные (содержат пропиламиновую боковую цепь). Алифатические производные фенотиазина обладают относительно слабой антипсихотической активностью и вызывают много побочных эффектов (показаны на рисунке). Аминазин (хлорпромазин) был первым фенотиазином, достаточно широко применяемым при шизофрении, несмотря на выраженные побочные эффекты. Препарат оказывает сильный седативный эффект, он особенно эффективен при психомоторном возбуждении. Аминазин может вызвать реакции повышенной чувствительности в виде агранулоцитоза, гемолитической анемии, кожной сыпи, холестатической желтухи, фотосенсибилизации;

2) пиперидиновые производные (содержат в боковой цепи ядро пиперидина). Основным препаратом этой группы является тиоридазин (меллерил, сонапакс). Препарат эффективен у пациентов пожилого возраста, не вызывает сонливости, обладает выраженной антихолинергической активностью, двигательные нарушения при его применении возникают реже, чем при использовании других нейролептиков. Тиоридазин может вызвать сексуальные расстройства (в том числе нарушения эякуляции), иногда (при использовании в высоких дозах) - дегенерацию сетчатки;

3) пиперазиновые производные (содержат в боковой цепи ядро пиперазина). К этой группе относятся: фторфеназин (флуфеназин, модитен), этаперазин (перфеназин) и трифтазин (трифлуоперазин). Седативное и антихолинергическое действие препаратов этой группы менее выражено, чем у аминазина. Однако при их применении возможно появление двигательных расстройств, особенно у пожилых пациентов.Нейролептики другой химической структуры

Бутерофеноны. Галоперидол оказывает слабое антихолинергическое действие, слабее аминазина угнетает ЦНС и снижает артериальное давление. Однако при его применении часто наблюдаются двигательные нарушения.

Атипичные нейролептики (азалептин, рисперидон, тиоридазин, сульпирид). Эти препараты называются «атипичными», так как они редко вызывают двигательные нарушения. Азалептин (клозапин) является единственным истинным атипичным нейролептиком, потому что он практически не вызывает экстрапирамидных расстройств и эффективен при резистентности к лечению другими антипсихотическими средствами. Препарат может вызвать нейтропению (3% пациентов) и агранулоцитоз (1% пациентов), поэтому его применяют в основном при неэффективности других антипсихотических средств. В процессе лечения азалептином необходимо тщательно следить за картиной крови. Азалептин в терапевтических дозах блокирует в основном D4-рецепторы (находящиеся преимущественно в лимбической системе), оказывая слабое влияние на D2-рецепторы стриапаллидарной системы. Вместе с тем азалептин блокирует м-холинорецепторы и 5-НТ2-рецепторы. Возможно, что атипичное действие азалептина связано с его м-холиноблокирующей активностью, так как антихолинергические средства уменьшают выраженность двигательных нарушений, вызванных применением нейролептиков. Однако тиоридазин, также оказывающий м-холиноблокирующее действие, может вызвать экстрапирамидные расстройства. Существует предположение, что атипичные свойства азалептина связаны с блокадой 5-НТ2-рецепторов. Однако этому положению противоречит тот факт, что антагонист 5-НТ2-рецепторов ритансерин не устраняет галлюцинации и бред. Рисперидон - это новое антипсихотическое средство без седативного эффекта, оказывающее слабое антихолинергическое и сс-адреноблокирующее действие. Рисперидон является антагонистом 5-НТ2-рецепторов и D2-рецепторов (более сильным, чем азалептин). При использовании в малых дозах не вызывает экстрапирамидных расстройств (однако при применении в высоких дозах двигательные нарушения могут появляться). Сульпирид является антагонистом D2-рецепторов, оказывает седативное действие, обычно хорошо переносится пациентами. Препарат широко используют при шизофрении, так как он редко вызывает экстрапирамидные нарушения, возможно, это связано с тем, что сульпирид имеет большее сродство к мезолимбическим D2-рецепторам, чем к стриатным D2-рецепторам.Депо-препараты

(препараты пролонгированного действия)Число пациентов с шизофренией в настоящее время неуклонно возрастает, что требует создания препаратов пролонгированного действия (депо-препаратов) для поддерживающей терапии. Масляные растворы галоперидола деканоата, фторфеназин-деканоата (модитен-депо, флуфеназина деканоат) флупентиксола деканоата применяют внутримышечно с интервалами в 1-4 недели, однако использование этих препаратов увеличивает частоту возникновения двигательных расстройств.

Дофаминергическая теория патогенеза шизофрении пользовалась популярностью на протяжении последней четверти ХХ века. Представляется значимым познакомить читателя с основными положениями современного учения о дофамине.

Дофамин является не только предшественником норадреналина, но и сам выступает в роле трансмиттера. Локализация дофамина в нервной системе отличается от локализации других катехоламинов: норадреналина и адреналина.

Богатая сеть чувствительных к дофамину рецепторов выявлена во многих структурах центральной нервной системы.

Вся обширная зона срединного возвышения занята дофаминергическими терминалями, и только единичные окончания нервных клеток этой области чувствительны к норадреналину.

Нейроны, чувствительные к дофамину, в основном сконцентрированы в следующих структурах: черной субстанции, вентральной покрышке, полосатом теле, обонятельной луковице, гипоталамусе (аркуатное ядро), вокруг желудочков продолговатого мозга (перивентрикулярная область) и сетчатке.

Аксоны нейронов, чувствительных к дофамину, проецируются в лобную кору (окончания рецепторов, чувствительных к дофамину в коре мозга встречаются довольно редко), лимбическую систему, неостриатум, срединное возвышение.

Таблица 10. Роль дофаминергических трактов в патогенезе симптомов шизофрении

Дофаминергические нейроны перивентрикулярного и аркуатного ядер медиобазального гипоталамуса (А14 и А12) осуществляют транспорт дофамина в гипофиз.

Прилежащее ядро и некоторые другие подкорковые структуры лимбической системы также имеют отношение к некоторым проявлениям шизофрении, вероятно, определенную роль здесь играет и особенность связи между нейронами вентрального поля покрышки среднего мозга с базальными ганглиями.

Известна гетерогенность дофаминовых рецепторов. В настоящее время выделено, клонировано и охарактеризовано с помощью молекулярнобиологических, биохимических и фармакологических методов 5 подтипов рецепторов дофамина (D1-D5), различающихся по характеристикам связывания с различными агонистами и антагонистами, а также по системе трансдукции сигнала.

Все подтипы рецепторов дофамина сгруппированы в два семейства: D1-подобные (D1 и D5) и D2-подобные (D2, D3, D4).

Классификация рецепторов дофамина

D1-подобные

- D1 (нейроны нигростриатной и мезокортиколимбической системы, миндалины)

- D5 (периферические отделы нервной системы)

D2-подобные

- D2 (стриатум, лимбические структуры мозга: черная субстанция, вентральная тегментальная область, гиппокамп)

- D3 (стриатум, включая прилежащее ядро)

Более изучены D1 и D2 рецепторы дофамина, которые, впрочем, как и другие рецепторы дофамина, представляют собой одноцепочные полипептиды, включающие в себя от 387 до 475 аминокислотных остатков.

D1 и D2 рецепторы дофамина экспрессированы и имеют больше селективных агонистов и антагонистов по сравнению с другими подтипами дофаминовых рецепторов.

Установлено, что рецепторы D1-типа, сопряженные с Gs-белком, активируют аденилатциклазу. Активация D1-D5 рецепторов приводит к повышению уровня внутриклеточного цАМФ.

Геномная структура рецепторов дофамина зависит от принадлежности к тому или иному семейству рецепторов. Гены D1-подтипа не имеют интронов, в то время, как D2, D3, D4 - имеют соответственно 6, 5 и 3 интрона. Присутствие интронов позволяет образовывать различные изоформы с помощью альтернативного плайсинга.

Дофаминовые рецепторы D1 (стимулируются аденилатциклазой) локализованы в основном в нейронах нигростриатной и мезокортиколимбической систем, миндалине. При этом они встречаются в мозге нормального человека реже, чем D2.

D1-рецепторы подавляются лишь относительно высокими (микромолярными) концентрациями антагонистов, например, нейролептика галоперидола.

Дофаминовый рецептор D2, преобладающий в мозге здорового человека, по сравнению с другими рецепторами, чувствительными к дофамину, обнаруживает, наиболее высокое сродство ко многим антипсихотическим веществам. По данным некоторых исследований, проведенных с помощью позитронно-эмиссионной томографии, он имеет наибольшую плотность в стриатуме и лимбических структурах мозга.

Высокая концентрация рецепторов этого типа определяется в черной субстанции, вентральной тегментальной областях и гиппокампе.

При обследовании префронтальной коры каких-либо значимых отличий в плотности D2-рецепторов не было найдено.

Активация D2-рецепторов приводит к снижению уровня внутриклеточного цАМФ (циклический аденозинмонофосфат).

Плотность рецепторов D1 и D2-типа заметно выше, чем D3 и D4, кроме того, рецепторы первых типов выявлены в большем количестве структур мозга.

Дофаминовые рецепторы D3 и D4 имеют более ограниченное распределение в мозге человека, причем рецептор D3 изучен наиболее подробно. Экспрессия D3-рецепторов характерна для вентрикулярного стриатума, включая прилежащее ядро. У больных шизофренией здесь обнаружено повышение плотности рецепторов типа D3 с относительным накоплением «усеченных форм» рецепторного белка, образующихся при аномальном плайсинге. D3, D4-рецепторы зависят от сигнальной системы цАМФ.

Рецепторы D5-типа выявлены главным образом в периферических отделах нервной системы.

Согласно дофаминовой гипотезе развития шизофрении, многие симптомы этого заболевания возникают из-за усиления активности дофаминергических путей передачи информации , усиления активности дофамина, особенно в мезолимбических структурах, или повышения чувствительности рецепторов этого медиатора.

Вследствие активации дофаминергической системы появляются структурно-функциональные нарушения в тех областях мозга, которые иннервируются этой системой, особое значение при этом придается дезорганизации функционирования префронтальной коры (Tamminga C., 2006).

Эту гипотезу подтверждают экспериментальные психозы, амфетаминовый психоз, результаты исследований, посвященных антипсихотикам, обнаружение большого числа числа рецепторов дофамина при некоторых постмортальных исследованиях мозга больных шизофренией.

Аналог дофамина - алкалоид растительного происхождения мескалин способен вызывать галлюцинации, подобные тем, которые отмечаются при шизофрении. Предшественник дофамина - диоксифенилаланин, основа которого применяется при паркинсонизме, также может спровоцировать появление симптомов, напоминающих проявления шизофрении.

При шизофрении отмечается усиление активности (избыток) дофамина в мезолимбических структурах мозга (предположительно отвечающих за позитивную симптоматику, например, галлюцинации) и ее снижение (дефицит) в мезокортикальных структурах, префронтальном кортексе (возможно, отвечающих за негативные симптомы и когнитивные расстройства).

Префронтальная кора, и особенно дорзальная латеральная ее часть, вероятно, напрямую связана с проявлениями шизофрении. Поражение этой области приводит к функциональным проявлениям, аналогичным негативным симптомам шизофрении.

Эволюция дофаминергической теории патогенеза шизофрении сместила акцент с медиаторной на рецепторную компоненту дофаминовой системы.

С усовершенствованием методов нейровизуализации появилась возможность непосредственно определять связывающие параметры рецепторов и рецепторные мишени психофармакологических препаратов.

Информативный подход к оценке активности дофаминергической системы при шизофрении основан на использовании лигандов, избирательно взаимодействующих с D2-рецепторами и позволяющих определить их способность к связыванию.

Сравнивая количество занятых рецепторов до и после введения препарата, можно оценить соотношение высвобождения и обратного захвата дофамина (Энн С., Койл Дж., 2007). Оказалось, что D2-рецепторы после взаимодействия с лигандом тормозят аденилатциклазу, опосредуя свое действие через Gi-белки. Рецепторы D2 подавляются низкими концентрациями антагонистов, при этом происходит функциональное снижение активности дофамина.

В современных работах, посвященных патогенезу шизофрении, большое внимание уделяется анализу плотности и соотношению разных видов дофаминергических рецепторов.

Многие исследователи полагают, что изменение соотношения между разными типами рецепторов, чувствительных к дофамину, лежит в основе патогенеза шизофрении. Подавление функций D1 и D2-рецепторов приводит к нарушению различных форм стереотипной двигательной активности. Несбалансированное усиление функций рецепторов, чувствительных к дофамину (в основном D2-типа), вероятно, также играет большую роль в патогенезе шизофрении.

В дорсолатеральной префронтальной коре, в частности, ответственной за рабочую память и исполнительные функции, преобладают дофаминовые рецепторы D1-типа. Отметим, что активность коры мозга сказывается на выделении дофамина в полосатом теле, и напротив, усиление дофаминергической иррадиации в кору со стороны подкорковых структур приводит к обострению продуктивной симптоматики шизофрении.

В литературе сведения, касающиеся роли D1-рецепторов при шизофрении, крайне противоречивы.

По мнению большинства исследователей, D 1-рецепторы не повреждены при шизофрении , однако в некоторых работах отмечено снижение их плотности (возможно и D2) в коре лобных долей . Эти изменения особенно заметны при выраженной негативной симптоматике. В контексте с вышесказанным напомним о снижении дофаминергической активности между мезокортикальным отделом и префронтальной корой. Отсюда можно сделать вывод, что назначение таких нейролептиков, как галоперидол, вследствие блокады D1-рецепторов приводит к усилению негативной симптоматики и, возможно, когнитивному дефициту.

Отдельные исследователи указывают, что при изменении плотности D 1 -рецепторов в префронтальной коре мозга фиксируется ухудшение рабочей памяти .

Снижение плотности D1-рецепторов в коре лобных долей

- Негативная симптоматика

- Когнитивные нарушения

Увеличение плотности D2-рецепторов в лимбической системе

- Позитивная симптоматика

Результаты некоторых исследований позволяют сделать вывод, что плотность D2-рецепторов у больных шизофренией почти на 10% повышена по сравнению с лицами контрольной группы.

Авторадиографически (позитронно-эмиссионная томография - РЕТ) обнаружены отличия в экспрессии D2-рецепторов в супрагранулярном и гранулярном слоях височной коры мозга больных шизофренией, увеличение количества дофаминергических нейронов в лимбической системе. Однако другие исследования не подтвердили данный факт.

Гиперактивность D2-рецепторов или повышенная дофаминергическая активность в подкорковых структурах мозга, точнее в мезолимбической системе, по мнению большинства исследователей, является одним из основных звеньев патогенеза позитивной симптоматики при шизофрении. Блокада D2-рецепторов приводит к ослаблению выраженности последней.

Изучение мозга больных шизофренией после их смерти выявило повышение плотности рецепторов D 2- типа в различных структурах, причем наиболее выраженные изменения обнаружены в левой миндалине , входящей в состав лимбической системы, и височной доле . Однако, в связи с тем что нейроны после смерти распадаются, истинную концентрацию дофамина в тканях мозга определить практически невозможно.

Методы прижизненной нейровизуализации (РЕТ, СПЕКТ), нацеленные на исследование дофаминергических процессов, происходящих при шизофрении в полосатом теле, продемонстрировали, что акцент исследований следует пренести с постсинаптических D2-рецепторов на пресинаптические. Именно на этих рецепторах большинство исследователей обнаружило существенные изменения (Карлссон А., Лекрубье И., 2004).

При шизофрении обнаружено увеличение числа рецепторов дофамина в хвостатом ядре, а в стриатуме в 4-5 раз возрастает количество и плотность рецепторов типа D 4 , который в норме обнаруживается в данной структуре лишь в небольших количествах.

Дофаминовый рецептор D4 имеет наибольшую плотность в лимбической коре мозга и обладает повышенным сродством к клозапину (рецептор D4 контролируется геном, расположенным на 11-й хромосоме-полиморфный участок p15.5). Исходя из вышесказанного, можно предположить, что при шизофрении активируются минорные типы рецепторов дофамина.

Длительное время было неясно, за счет чего увеличивается количество дофаминовых рецепторов при шизофрении. Обусловлен ли данный факт самим процессом болезни или является результатом лечения психотропными средствами. В последнее время получены достаточно убедительные данные, свидетельствующие о том, что увеличение количества дофаминовых рецепторов при шизофрении не является следствием фармакотерапии психотропными средствами.

Установлена высокая активность системы, чувствительной к дофамину к гормональным воздействиям. Показана модификация постсинаптических рецепторов дофамина женскими половыми гормонами (эстрогенами и прогестероном). Недостаток этих гормонов снижает, а избыток, напротив, усиливает ответ дофаминовых рецепторов на взаимодействие с лигандом.

Дофаминергическая гиперактивность в большей степени объясняет развитие позитивной симптоматики, в то время как возникновение негативных симптомов некоторые исследователи связывают с гипофункцией системы дофамина. (Сarpenter W., Buchanan R., 1994).

К агонистам дофаминовых рецепторов-средствам, активирующим дофаминергическую систему, относятся: апоморфин , перголид, бромокриптин , хинаголид, каберголин, аминотетралин, 2-амино-6,7-1,2,3,4-тетрагидронафтален (АДТН), амфетамин, метилфенидат, кокаин . Злоупотребление этими веществами может спровоцировать психоз, в клинической картине которого выражена продуктивная симптоматика, в частности, параноидный синдром. Кроме того, прием психостимуляторов может вызвать рецидив шизофрении.

Агонисты дофаминовых рецепторов

- Апоморфин

- Бромокриптин

- Каберголин

- Амфетамин

- Метилфенидат

- Кокаин

- L-допа

В литературе, посвященной дофаминовой теории патогенеза шизофрении, можно встретить высказывания о том, что прием амфетамина провоцирует значительно большее выделение дофамина у больных шизофренией, чем у здоровых людей. «Амфетаминовый эффект» проявляет себя более ярко во время обострения продуктивной психотической симптоматики.

Некоторые исследователи обнаружили определенную связь между некоторыми проявлениями негативной симптоматики (аффективное уплощение) и снижением дофаминергической передачи в полосатом теле. Однако следует отметить, что такие признаки негативной симптоматики, как абулия - ангедония, и такие когнитивные расстройства, как нарушение внимания, не коррелируют с индексом плотности D2-рецепторов.

Взаимосвязь активности дофаминергической системы мозга с продуктивной и негативной симптоматикой шизофрении представлена в таблице 11.

Некоторые исследователи полагают, что при шизофрении дофаминовые рецепторы сверхчувствительны (сверхактивны), но уровень дофамина в тканях мозга при этом не повышен.

Таблица 11. Взаимосвязь позитивной и негативной симптоматики шизофрении с уровнем активности дофаминергической системы мозга

|

Позитивная симптоматика |

Негативная симптоматика |

|

Усиление активности дофаминергических нейронов в лимбических структурах мозга |

Ослабление активности дофаминергических нейронов в префронтальной коре мозга |

|

Усиление активности дофаминергических нейронов в зоне Брока, в верхней височной извилине (слуховые галлюцинации) |

Снижение дофаминергической активности в передней цингулярной извилине (дефицит внимания, расстройство мышления) |

|

Увеличение числа рецепторов дофамина D2 и D4 |

Нормальное или сниженное количества рецепторов дофамина D2 |

|

Низкая активность МАО тромбоцитов |

Высокая активность МАО тромбоцитов |

|

Усиление активности нейронов гиппокампа |

Ослабление активности нейронов гиппокампа |

|

Изменения на нейрохимическом уровне выражены более заметно, чем на структурном уровне |

Изменения скорее структурного, чем функционального (нейрохимического) плана |

Введение предшественника дофамина-ДОФА или отмеченных выше веществ, усиливающих высвобождение медиатора из пресинаптических окончаний (амфетамин), т.е. повышающих уровень нейромедиатора, может вызвать состояние близкое к клинической картине шизофрении.

Вначале развивается психомоторное возбуждение, а затем наблюдаются монотонные стереотипные движения. Растительный аналог дофамина мескалин (триметоксифенилаланин) вызывает галлюцинации, напоминающие галлюцинации при шизофрении. Известно, что в настоящее время не найдено фармакологических агентов, реагирующих специфически по отношению к различным изоформам D2-рецепторов.

Интересно отметить, что ряд агонистов дофаминовых рецепторов способен ослаблять выраженность негативной симптоматики при шизофрении, в то время как антагонисты, напротив, усиливают ее. Этот факт может свидетельствовать о противоположной направленности звеньев патогенеза позитивной и негативной симптоматики шизофрении. Однако возможно, что при шизофрении повышение активности дофаминергической системы в передней поясной коре и других лимбических структурах мозга приводит к возникновению позитивной симптоматики, в то время как негативная симптоматика появляется в результате снижения активности дофаминергических нейронов в префронтальной коре мозга. Поэтому препараты для лечения шизофрении должны усиливать активность дофаминергической системы в префронтальной коре мозга, но ослаблять ее активность в лимбических структурах.

Обладающие способностью ингибировать дофаминергические рецепторы, нашли широкое применение при лечении шизофрении.

Многие антипсихотики имеют структурное сходство с молекулой дофамина, поэтому они влияют на постсинаптические рецепторы этого медиатора и могут блокировать их.

К наиболее известным антагонистам дофаминовых рецепторов типа D2 можно отнести: галоперидол, спироперидол, производные фенотиазина (хлорпромазин, перфеназин), клозапин, сульпирид.

Эти вещества могут вызывать экстрапирамидные расстройства, генез которых связывают с блокадой дофаминовых рецепторов, т.е. снижением их активности, аналогично эффекту при болезни Паркинсона, симптоматика которой включает в себя экстрапирамидные нарушения и где отмечается гибель или ослабление активности дофаминергических нейронов.

Отметим, что в результате приема атипичных антипсихотиков рецепторы D2 блокируются дифференцировано. У некоторых препаратов, например, клозапина, происходит блокада D2-рецепторов в темпоральном кортексе (амигдал, гиппокамп), при этом здесь обнаруживается сродство средней выраженности. Рисперидон демонстрирует более высокое сродство к D2-рецепторам, расположенным в лимбической системе.

В мозге больных шизофренией отмечается выраженное снижение активности МАО - основного фермента, окисляющего катехоламины, что, в свою очередь, может быть причиной накопления медиаторов, в частности дофамина.

Если у здорового человека описаны четыре изоформы МАО (1, 11 - альфа, 11 - бета, 111), то при шизофрении не обнаружено формы 111 и существенно модифицированы другие формы.

Наряду с общим уменьшением активности МАО при шизофрении установлено значительное усиление метаболизма катехоламинов по минорному хиноидному пути (в норме по хиноидному пути окисляется не более 5% катехоламинов). Интересно отметить, что эти реакции характерны для мышечной ткани, а не для тканей мозга. После индолизации и нескольких окислительно-восстановительных реакций образуется ряд биологически активных соединений, эффекты которых отличаются от эффектов обычных медиаторов. Так, в частности, образуется адренохром («вещество страха»), накопление которого в тканях мозга вызывает чувство страха и адренолютин, снимающий эти ощущения.

Несмотря на многочисленные данные, свидетельствующие о важной роли дофамина в генезе шизофрении, в правомерности этой гипотезы заставляет сомневаться ряд фактов. Приведем здесь лишь некоторые из них.

Улучшение состояния больных шизофренией начинается значительно позднее, чем блокада рецепторов дофамина, т.е. клинический эффект расходится с фармакологическим механизмом действия препаратов. Антипсихотики не всегда оказывают влияние на симптоматику шизофрении даже при значительной (свыше 90%) блокаде рецепторов дофамина и могут ее редуцировать при незначительной блокаде, как, например, в случае клозапина, блокирующего всего лишь 20-60% рецепторов типа D2.

По мнению некоторых психиатров, действие антипсихотиков связано с блокадой D2-рецепторов, но данный эффект опосредованно запускает изменение в других системах нейротрансмиттеров.

Известно, что нейроны чувствительные к дофамину модулируют активность других нейротрансмиттеров, например, ГАМК-эргическую активность префронтальной коры, с другой стороны, нейроны, чувствительные к серотонину, влияют на активность нейронов мезолимбической системы, чувствительных к дофамину.

Отметим, что клиническую эффективность некоторых современных антипсихотиков, в большей степени связывают с влиянием на рецепторы , чем дофамина.

При шизофрении не удалось обнаружить первичный дефект дофаминергической трансмиссии, в связи с тем что при функциональной оценке дофаминергической системы исследователи получали различные результаты.

Попытки прижизненного определения уровня дофамина и его метаболита-гомованилиной кислоты в плазме крови, моче и цереброспинальной жидкости также дали противоречивые результаты, вероятно, вследствие большого объема биологических сред, нивелирующих те изменения, которые могут быть отражением дисфункцией дофаминергической системы при шизофрении.

В литературе встречается информация, опровергающая наличие усиления метаболизма дофамина при шизофрении. Отмечается, что в настоящее время нет убедительных доказательств общей гиперактивности дофаминергической системы при шизофрении. На это указывает и тот факт, что дискинезия, которая может отражать усиление дофаминергической активности, при шизофрении встречается редко.

СИНТЕЗ ДОФАМИНАПредшественником дофамина является L-тирозин (он синтезируется из фенилаланина), который гидроксилируется (присоединяет OH-группу) ферментом тирозингидроксилазой с образованием L-DOPA, которая, в свою очередь, теряет COOH-группу с помощью фермента L-DOPA-декарбоксилазы, и превращается в дофамин. Этот процесс происходит в цитоплазме нейрона.

ДОФАМИНЕРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГОЛОВНОГО МОЗГА

В этой системе мозга различают семь отдельных подсистем (первые три являются основными)

:

1.нигростриатная

2.мезокортикальная

3.мезолимбическая

4.тубероинфундибулярная

5.инцертогипоталамическая

6.диенцефалоспинальная

7.ретинальная

Тела нейронов нигростриатной, мезокортикальной и мезолимбической систем расположены на уровне среднего мозга, образуют комплекс нейронов черной субстанции и вентрального поля покрышки. Они составляют непрерывную клеточную сеть, проекции которой частично перекрываются, поскольку аксоны этих нейронов идут вначале в составе одного крупного тракта (медиального пучка переднего мозга), а оттуда расходятся в разные мозговые структуры.

Приведенная дифференциация дофаминергических образований мозга не является абсолютной, так как проекции дофаминергических нейронов разных трактов «перекрываются». Кроме того, в мозге отмечается и диффузное распределение дофаминергических элементов (отдельных клеток с отростками).

Нигростриатная система . Аксонами нейронов нигростриарного тракта выделяется около 80 % мозгового дофамина.

Тела дофаминовых нейронов, образующих этот путь, находятся

:

в компактной части черной субстанции

(большая часть нейронов) - через аксоны дают проекции в дорсальный стриатум (полосатое тело)

в латеральном отделе вентрального поля покрышки среднего мозга

– через аксоны дают проекции в вентральный стриатум

Наиболее плотно расположены дофаминергические волокна в стриатуме - они начинаются от латеральных отделов черной субстанции того же полушария. Эти волокна оканчиваются на нейронах хвостатого ядра и скорлупы, т.е. в неостриатуме. Дофаминергическую иннервацию получают также другие структуры, в частности базальные ганглии - бледный шар (палеостриатум) и субталамическое ядро. У хвостатого ядра более плотная иннервация отмечается в головке и значительно меньше плотность дофаминергических проекций в каудальной части.

Мезокортикальная система . Тела нейронов, образующих мезокортикальный тракт, находятся в вентральной части покрышки среднего мозга, а основные проекции этих нейронов достигают лобной коры, преимущественно префронтальной коры - поле 10 по Бродману. Соответствующие окончания расположены в основном в глубоких слоях лобной коры (V-VI).

Мезокортикальная дофаминовая система оказывает большое влияние на активность нейронов, образующих

:

корково-корковые пути

корково-таламические пути

корково-стриатные пути

Мезолимбическая система . Тела нейронов этой системы, расположены в вентральном поле покрышки среднего мозга и частично в компактной части черной субстанции.

Их отростки идут в

:

поясную извилину

энториальную кору

миндалину

обонятельный бугорок

аккумбентное ядро

гиппокамп

парагиппокампальную извилину

перегородку и др.

Имея обширные связи, мезолимбическая система опосредовано проецируется также на лобную кору и гипоталамус. Это определяет широкие функции мезолимбической системы, которая участвует в механизмах памяти, эмоций, обучения и нейроэндокринной регуляции.

Тубероинфундибулярный тракт . Данный тракт образован аксонами нейронов, расположенных в аркуатном ядре гипоталамуса. Отростки таких нейронов достигают наружного слоя срединного возвышения. Этот тракт осуществляет контроль секреции пролактина - дофамин тормозит его секрецию и поэтому содержание пролактина в плазме крови служит косвенным показателем функции дофаминергической системы мозга, что часто используют для оценки влияния на нее психофармакологических средств.

Инцертогипоталамический тракт . Инцертогипоталамический тракт начинается от zona incerta и оканчивается в дорсальном и переднем отделах медиального таламуса, а также в перивентрикулярной области. Он принимает участие в нейроэндокринной регуляции.

Диенцефалоспинальный тракт . Источником проекций диенцефалоспинального тракта являются нейроны заднего гипоталамуса, отростки которых достигают задних рогов спинного мозга.

Ретинальный тракт . Ретинальный тракт расположен в пределах сетчатки глаза. Особенности этого тракта делают его среди других дофаминергических трактов достаточно автономным.

Дофаминергические системы мозга созревают преимущественно в постанальном периоде.

Дофаминовые терминали образуют синапсы

:

аксошипиковые и аксодендритные синапсы (их более 90 %)

аксосоматические и аксоаксональные (менее 10 %)

Основными типами дофаминовых рецепторов являются D1- и D2-рецепторы, помимо них существуют D3-, D4- и D5-рецепторы. Они все находятся главным образом на постсинаптической мембране.

В дофаминергической системе существуют также ауторецепторы , расположенные на теле нейронов, аксонах, дендритах и терминалях, которые реагируют на собственный дофамин, регулируя его синтез и выделение. Их стимуляция приводит к снижению активности дофаминовых нейронов. Большая часть охарактеризованных дофаминовых рецепторов относится к D2-рецепторам. О функции D1-рецепторов известно меньше. Их от D2-рецепторов отличает способность стимулировать активность фермента аденилатциклазы, которая в свою очередь участвует в синтезе второго мессенджера - цАМФ.

D1- и D2-рецепторы существуют в двух формах, что определяется по их способности к связыванию агонистов и антагонистов

:

высокоаффинная форма

низкоаффинная форма

Было показано, что D2-рецепторы имеют сродство к бутирофенонам, в то время как D1-рецепторы такой способностью не обладают.

D2-рецепторы преобладают в стриатуме - хвостатом ядре и скорлупе, но имеются также в поясной извилине и коре островка. В стриатуме D2 обнаружены не только на дофаминергических, но и на холинергических нейронах. Это объясняет сопряженное выделение ацетилхолина при введении агонистов дофамина. Картирование D1-рецепторов дало менее убедительные результаты, однако было установлено, что они преобладают в коре больших полушарий, особенно в области префронтальной коры, где имеются и D2-рецепторы. D1-рецепторы есть и в стриатуме. Рецепторы D3, D 4, D 5 были открыты относительно недавно. Структурные особенности и фармакологические свойства рецепторов D3 близки к таковым рецепторов D2. Рецептор D4 также имеет сходство с D2 и D3, а рецептор D5 имеет сходство с D1.

ДОФАМИНЕРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА

В основе развития болезни Паркинсона лежит прогрессирующая дегенерация дофаминсодержащих пигментных нейронов ряда структур ствола мозга (главным образом, компактной части черной субстанции и области голубого пятна), что сопровождается резким снижением содержания дофамина и хронической дисфункцией дофаминергических путей центральной нервной системы. Патоморфологически нормальное старение сопровождается уменьшением числа нейронов черной субстанции головного мозга и наличием в них телец Леви (патологических агрегатов белка -синуклеина), а также нейрохимическими изменениями: снижением содержания дофамина и уменьшением числа дофаминовых рецепторов в стриатуме. Было показано, что темпы дегенерации нейронов при болезни Паркинсона в несколько раз выше, чем при нормальном старении.

Патогенез болезни Паркинсона может быть схематично представлен следующим образом. На первом этапе ряд взаимодействующих "пусковых" факторов (как средовых, так и генетически опосредованных) инициирует каскад патохимических реакций, ведущих к прогрессирующей дегенерации дофаминергических нейронов. В разных возрастных группах соотношение роли средовых и генетических факторов различно: у молодых пациентов ведущее значение имеет генетическая предрасположенность (можно даже рассчитать величину генетического риска); в пожилом возрасте основное значение придается неблагоприятным факторам внешней среды. Ключевым процессом, приводящим к гибели дофаминергических нейронов при болезни Паркинсона, является накопление в них белка -синуклеина (который и в норме присутствует в пресинаптических окончаниях нейронов головного мозга), формирование из него агрегатов и телец Леви. Гибель клеток предположительно происходит вследствие активации генетически запрограммированного механизма. Пациент начинает ощущать первые симптомы заболевания лишь тогда, когда погибло уже около 70% этих клеток (что соответствует 80%-ному снижению уровня дофамина в базальных ганглиях). Снижение тормозного влияния дофамина на интернейроны стриатума вызывает избыточную активность нейронов внутреннего сегмента бледного шара и ретикулярной части черной субстанции, что приводит к относительному преобладанию активности холинергических систем мозга, торможению таламокортикальных нейронов и дефициту активации нейронов дополнительной моторной коры, с которым связывают развитие основных проявлений болезни Паркинсона.

ДОФАМИНЕРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ШИЗОФРЕНИЯ

Дофаминовая гипотеза родилась на основе двух групп психофармакологических данных: 1) клинически эффективные нейролептики разных химических групп (фенотиазины, бутирофеноны, тиоксантены и др.) обладают общей способностью блокировать постсинаптические дофаминовые D2-рецепторы и имеется корреляция между их клинической эффективностью и выраженностью антагонистического действия по отношению к D2-рецепторам; 2) агонисты дофамина типа амфетамина могут вызывать психозы, имеющие сходство с параноидной шизофренией. В соответствии с дофаминовой гипотезой предполагается, что при этом заболевании имеет место повышение активности дофаминовой системы мозга с увеличением выделения дофамина, усилением дофаминовой нейротрансмиссии и гиперчувствительностью дофаминовых рецепторов, т. е. предполагается, что дофаминовые нейроны находятся в гиперактивном состоянии. Ряд авторов на основе дофаминовой гипотезы большее место отводят пресинаптическим дофаминовым ауторецепторам, которые регулируют синтез, выделение дофамина и соответственно активность дофаминергических нейронов - считают, что дофаминергическая гиперактивность может быть следствием снижения их функции или числа.

Существует предположение, что поражение одних дофаминергических терминалей может привести к компенсаторному усилению функции других дофаминергических структур. В соответствии с этим было высказано мнение, что негативные симптомы шизофрении могут быть связаны со снижением активности мезокортикальной части дофаминергической системы, а позитивные - с гиперактивностью подкорковых дофаминергических структур.

Более широко вопросы клинической гетерогенности шизофрении ставит T. J. Crow (1980). Он выделяет два клинико-биохимических типа шизофрении

:

шизофрению I типа

с преобладанием позитивных расстройств, связывая ее с гиперактивностью постсинаптических рецепторов дофаминергической системы и считая, что это определяет эффективность дофаминблокирующих нейролептиков при этом типе

шизофрению II типа

с преобладанием негативных расстройств, которую он связывает с гибелью дофаминергических нейронов, особенно в префронтальной коре и отчасти с повышенной чувствительностью серотониновых рецепторов

Ключевым в дофаминовой гипотезе шизофрении является вопрос о состоянии рецепторов дофаминергических нейронов. Первые попытки оценить состояние рецепторов в посмертно взятой мозговой ткани появились в конце 70-х годов с внедрением методов радиолигандного связывания (в качестве лигандов использовались 3Н-галоперидол, 3Н-спиперон и др.), а затем и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), позволяющей визуализировать связывание рецептора с лигандом. Несмотря на достаточно противоречивые результаты, все же в части исследований были получены данные, свидетельствующие о повышении плотности (числа) дофаминовых рецепторов при шизофрении.

До сих пор речь шла в основном о дофаминовых D2-рецепторах. Однако ситуация с дофаминовой гипотезой шизофрении оказалась значительно более сложной после появления последней генерации атипичных нейролептиков , к которым относятся клозапин (лепонекс), рисперидон, сульпирид оланзапин, сероквель и др. Как известно, их отличает очень высокая антипсихотическая активность при маловыраженных побочных эффектах, в частности экстрапирамидных. Оказалось, что эти нейролептики связывают не только дофаминовые D2-, D3-, D4-рецепторы, но и серотониновые (5-НТ2) адренергические и даже холинергические и гистаминовые рецепторы. Наиболее отчетливым мультирецепторным действием обладают клозапин, оланзапин и сероквель (последний не действует только на холинергические рецепторы).

Значительно большие трудности представляет изучение соединений отражающих обмен дофамина в биологических жидкостях больных, поскольку разноречивость полученных результатов может быть обусловлена как гетерогенностью самой шизофрении, так и влиянием многочисленных факторов, действующих в организме больного.

Современный вариант дофаминовой гипотезы шизофрении отражает формирование представлений о возможности дисфункции дофаминергической системы и различиях в функциональном состоянии отдельных ее структур. Многие наблюдения свидетельствуют о сочетании снижения функции мезокортикального отдела дофаминергической системы с гиперфункцией ее мезолимбической части. На ультраструктурном уровне показаны также разнонаправленность изменений синаптических образований в пределах одной структуры и наличие как дистрофических, так и компенсаторных изменений.

Приведенные данные о взаимодействии антипсихотических средств с различными рецепторами нейрохимических систем мозга показывают, что дофаминовая гипотеза шизофрении не может рассматриваться изолированно и правильны предположения о существовании общей нейротрансмиттерной теории, в рамках которой возможны тесная связь и сопряженность изменений в отдельных системах, которые еще предстоит изучить.

ДОФАМИНЕРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И НЕЙРОЛЕПТИКИ

Патогенез экстрапирамидных нейролептических осложнений до настоящего времени не ясен как в отношении ранних, так и поздних синдромов. Большое значение для понимания механизмов действия нейролептиков на уровне дофаминовых рецепторов придают их молекулярному строению. Оказалось, что молекулы дофамина и фенотиазина, по данным рентгеноструктурного анализа, обладают определенным структурным сходством. Есть также сходство в молекулах дофамина и амфетамина (агонист дофамина). Поэтому нейролептики способны устранять психотомиметические эффекты последнего.

Появление гиперкинеза при применении нейролептиков, блокирующих D2-рецепторы, позволяет говорить об угнетении дофаминергической передачи. Помимо того, в ответ на блокаду рецепторов компенсаторно усиливается синтез и высвобождение дофамина, который активирует незаблокированные D1- или гиперчувствительные D2-рецепторы и как следствие - усиление поведенческих реакций на агонисты дофамина (это явление трактуется как гиперчувствительность дофаминовых рецепторов). Усиление высвобождения дофамина может быть связано и с блокадой пресинаптических D2-рецепторов. Одна из важнейших ролей в патогенезе экстрапирамидных синдромов принадлежит глутаматергической системе. Блокада дофаминовых рецепторов, регулирующих активность глутаматергических кортикостриарных терминалей, усиливает высвобождение глутамата, который оказывает эксайтотоксическое действие на ГАМК-ергические нейроны. Повреждающее действие оказывает и избыточная активность глутаматергических субталамических нейронов. Развивается дисбаланс в нейротрансмиттерной системе и активируются процессы окислительного стресса. Нейролептики, благодаря своей липофильности, способны встраиваться в клеточные мембраны и нарушать энергетический метаболизм нейронов.

Но открытие атипичных нейролептиков внесло некоторые коррективы в ранее существовавшие представления. Оказалось, что такой атипичный нейролептик, как сульпирид, являясь высокоспецифичным по отношению к D2-рецепторам (в отличие от хлорпромазина, галоперидола и др.), действуя на клетки вентральной области покрышки, иннервирующие лимбическую кору и кору больших полушарий, не влияет на нейроны черной субстанции, проецирующиеся на полосатое тело. Этим объясняется редкость возникновения лекарственного паркинсонизма при лечении сульпиридом. Такой атипичный нейролептик, как клозапин (лепонекс), связывает не только D2-, но в большей степени D1-рецепторы и рецепторы других нейрохимических систем (серотониновые, ацетилхолиновые и др.).

В последних исследованиях , выполненных с помощью ПЭТ, были подтверждены не только зависимость терапевтического действия нейролептиков от связывания дофаминовых D2-рецепторов, но и пороги их эффектов: для антипсихотического действия должно быть занято 70 % D2-рецепторов, а экстрапирамидные симптомы появляются при связывании 80 % этих рецепторов; столь высокие показатели связывания рецепторов могут наблюдаться при низком содержании препарата в плазме.

ДОФАМИНЕРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ПОВЕДЕНИЕ

В 70-х гг. исследования и обширный анализ физиологической роли нигростриатной дофаминергической системы показал, что управление психомоторными процессами на уровне стриатума увязывается теснейшим образом с обменом дофамина . Были получены данные, указывающие на существенную роль в мозговой деятельности восходящих мезокортикальных дофаминергических проекций. Согласно общепринятой на данный момент точке зрения, мезокортикальная и мезолимбическая системы вовлечены в механизмы памяти и обучения.

У обезьян было показано участие дофаминовых нейронов вентральной области покрышки среднего мозга в кртаковременном изменении импульсной активности в мотивационных процессах и процессах внимания. В ходе фармакологических исследований выявлено, что активация D1 и D2 рецепторов в гиппокампе улучшала приобретение и сохранение различных навыков у крыс. Схожие эффекты отмечали у обезьян при активации D1 и D2 рецепторов во фронтальной коре. На основании выраженности реакции в ответ на помещение в клетку новых предметов, у крыс было обнаружено снижение уровня исследовательской активности в результате разрушения мезокортикофугальных дофаминергических нейронов. Инъекция апоморфина (агонист дофаминовых рецепторов) способствовала восстановлению исследовательского поведения.

Есть данные об участии мезокортикофронтальной системы дофаминовых нейронов в реакции животных на стресс и регуляцию эмоциональных состояний. В ходе эксперимента у мышей и крыс вызывали аффективные реакции и по изменению содержания дигидроксифенилуксусной кислоты и дофамина во фронтальном неокортексе судили о влиянии стресса на данную систему.

По утверждению некоторых исследователей, дофамин мезолимбической и нигростриатной систем необходим для определения животным значимости стимулов, связанных с подкреплением. Высвобождение дофамина в n. аccumbens играет важную роль в запуске реакций приближения ("flexible approach response"), тогда как дофаминергическая нигростриарная система скорее вовлечена в проявление фиксированных инструментальных навыков ("fixed instrumental approach response"). Дофамин n. accumbens участвует также в формировании реакций избегания.

Дофамин является одним из химических факторов внутреннего подкрепления (ФВП). Он выделяется при получении удовольствия. Как и у большинства таких факторов, у дофамина существуют наркотические аналоги, например, амфетамин, экстази, эфедрин. Кокаин является ингибитором обратного захвата дофамина. Резерпин блокирует накачку дофамина в пресинаптические везикулы.

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ ДОФАМИНЕРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Помимо роли нейромедиатора в центральной нервной системе, дофамин действует как ингибирующий медиатор в сонном синусе и в симпатических ганглиях. Полагают также, что существует особая периферическая дофаминергическая система.

Дофамин вызывает целый ряд реакций, не относящихся к реакциям на стимуляцию классических адренорецепторов

:

расслабляет нижний сфинктер пищевода

задерживает опорожнение желудка

вызывает расширение артериальных сосудов почек и брыжейки

дофаминовые рецепторы vas deferens, надпочечников, канальцев почек регулируют половую функцию, функцию альдостерона и натрийуреза (подавляет секрецию альдостерона и стимулирует экскрецию натрия почками)

По-видимому, дофамин не является циркулирующим в крови гормоном. Не было получено убедительных доказательств существования периферических вегетативных дофаминергических нервов, хотя наличие их в почках вполне вероятно. Кроме того, достаточно велико содержание вырабатываемого почками дофамина в моче, поскольку суточное количество экскретируемого в мочу дофамина (приблизительно 200 мкг за 24 ч) не может быть результатом лишь клиренса дофамина, содержащегося в плазме крови, а частично является продуктом дскарбоксилирования диоксифенилаланина (ДОФА), присутствующего в плазме крови в значительных концентрациях (1500 пг/мл). Образующийся при этом дофамин также может участвовать в опосредовании дофаминергических эффектов в почках и других органах. Таким образом, природа периферической дофаминергической системы не совсем ясна, но существование дофаминергической системы в тех тканях, которые реагируют исключительно на дофамин, представляется вполне вероятным.

Разные люди воспринимают одинаковые события с различной реакцией. Человек, который неделю пролежал дома в состоянии болезни, выходит на улицу и радуется солнышку. В то время как наркоман выходит на эту же улицу и хочет умереть. Основное различие между этими людьми кроется в чувствительности дофаминовых рецепторов. Восстановление дофаминовых рецепторов естественными методами – тема нашего разговора.

Зачем это нужно

Дофаминовые рецепторы ответственны за работу внутренней системы поощрения.

Корректная работа позволяет человеку жить правильно. Правильно – не в смысле соблюдать все нормы морали и хранить невинность до свадьбы. Речь о том, что человек может делать то, что ему ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочется и нужно делать. При некорректной работе системы поощрения личность отвлекается от своей , теряет себя.

Причина проблемы

Мы уже говорили об этом в материале . Есть 2 показателя:

- Уровень дофамина;

- Чувствительность дофаминовых рецепторов.

И они связаны. Чем выше дофамин, тем ниже чувствительность рецепторов.

Поэтому невозможно быть счастливым всегда!

Но можно существенно сместить пропорцию. Получать счастье от простых и полезных вещей. Эти действия должны делать из вас более счастливого человека в настоящем и будущем.

Восстановление дофаминовых рецепторов – это работа на будущее. Только благодаря работе (не мыслях) над будущим можно постоянно приумножать свое счастье в настоящем.

Внешние наркотики

Восстановление рецепторов дофамина невозможно без отказа от главных наркотиков, которые попадают в организм извне:

- Тяжелые наркотики . Все, что запрещено, и карается лишением свободы;

- Легкие наркотики . Разрешены в некоторых странах. Их тоже нужно исключить. Никакой пользы от травки нет. Любой наркотик ворует вашу жизнь. Любая польза – это притянутая за уши выдумка. Она несоизмерима с вредом наркотических веществ для внутренней системы поощрения;

- и никотин . Так называемые разрешенные наркотики. Они позволяют заработать триллионы долларов, безболезненно сокращают дефицит ПФ. Обыватель уходит от реальности, глупеет, теряет способность организовывать свою жизнь, жизнь семьи и государства. Временно повышается уровень дофамина. За мнимым наслаждением следует выжигание дофаминовых рецепторов. Легкие наркотики, но самые опасные. Отличный пример того, что может случиться при декриминализации наркотиков;

Это то, от чего нужно отказаться в первую очередью. Спустя 2-3 месяца вы узнаете, что мир, оказывается, прекрасен и полон возможностей. И в нем интересно жить.

Общественно принятые наркотики

Есть и более слабые вещества, которые, конечно, не разрушат вашу жизнь, но восстановление дофаминовых рецепторов будет неполноценным без отказа или их существенного сокращения.

Общественно принятые наркотики:

- Сахар . Многие знают о том, что шоколад повышает уровень дофамина. Как и любая сладость. Проблема в том, что вместе с повышением уровня гормонов счастья, происходит снижение чувствительности дофаминовых рецепторов. Это не критично, если человек съедает по шоколадке раз в месяц или даже в неделю. И при этом не злоупотребляет сахаром. Но может сформироваться , вследствие которой чувствительность рецепторов просядет критически, а ваша жизнь будет объективно ухудшаться;

- . Обезвоживает организм, повышает дофамин и снижает чувствительность рецепторов дофамина. Ухудшает работу сердца и сосудов. У большинства россиян есть зависимость от кофеина. В виде чая или кофе.

Внутренние наркотики

Это зависимое поведение, которое также истощает нашу систему поощрение. Восстановление дофаминовых рецепторов – это работа над зависимостями, которые есть у большей части современной молодежи:

- Зависимость от порнографии . Сексуальный фактор – это самый мощный внутренний наркотик. С учетом того, что удовлетворение этого фактора сейчас доступно каждому, у кого есть интернет, а навязчивая реклама недетского содержания преследует нас повсюду, с этим сложно бороться. Но в последнее время половое воздержание набирает популярностью. Создаются Youtube каналы , которые рассказывают о пользе здорового поведения в этой сфере. Тема быстро набирает популярность, так как отказ от этой зависимости дает колоссальное восстановление дофаминовых рецепторов. И большие результаты в жизни;

- Игровая зависимость . Отдельные геймеры даже умирали от истощения во время своей игровой мании. Их вел дофамин и полностью выжженные рецепторы. Они забывали есть и спать. Это не «поиграть в комп часик», а попасть в жесткую многочасовую зависимость;

- Зависимость от получения информации . Это такая ситуация, когда ты обновляешь новостную ленту в социальной сети каждые 5 минут. Зачем ты делаешь это? Дофамин. Сначала удовольствие, но потом рецепторы выжигаются, и появляется беспокойство, мания;

Отдых от любых наркотиков

Как вы уже догадались, восстановление дофаминовых рецепторов – это отказ от всего вышеперечисленного.

Но сделать это сложно. Снизится уровень дофамина, начнется настоящая наркоманическая ломка.

Полный отказ от всего вышеперечисленного с последующей «терпежкой» следующие 2-3 месяца – только для самых храбрых.

От тяжелых наркотиков, конечно, придется отказаться сразу. Выбора нет. Чем больше дозировки дофамина, тем менее обратимым становится процесс восстановления рецепторов.

Но дозировку шоколадок или видеоигр можно просто уменьшить.

В целом речь о том, чтобы создать низкострессовую среду обитания, в которой будет минимум внешних, неправильных наркотиков.

Восстановление дофаминовых рецепторов

Неправильные наркотики – это методы получения веществ, которые делают нашу жизнь хуже.

Но эти вещества все равно нужно получать. Только правильным путем, на который настроена внутренняя система поощрения человека:

- Любимая работа или хобби . То, что вам нравится делать. Постарайтесь совместить любимое хобби с получением денег. Если это невозможно, то просто уделяйте ему побольше времени;

- Саморазвитие . Чтение интересных книг, тренировка тела, духовные практики. Все то, что делает вас объективно лучшей версией самого себя. Это один из самых полезных источников дофамина;

- Постановка целей . Заведите ежедневник. После каждой выполненной задачи пишем большими буквами слово «ПОБЕДА». Цели ставим не слишком сложные, но и с простотой не переусердствуем. Если все плохо, то в первые дни цель «Проснуться утром» вполне нормальна. Движемся от меньшему к большему;

- Сон . Восстановление дофаминовых рецепторов невозможно без качественного сна на протяжении 7-9 часов. Здоровый сон очищает систему поощрения от избытка дофамина. Каждый цикл качественного сна приближает вас к восстановлению дофаминовых рецепторов;

- Радоваться мелочам . Человеку не свойственно ценить то, что он имеет. Мы не можем получить дофамин из простых источников. Это одна из причин «подсаживания» на внешние наркотики. Неужели ваша жизнь столь плоха? Вы можете читать этот текст. У вас есть глаза и интернет. Это значит, что вы живете гораздо лучше, чем большинство людей на Земле. У большинства даже интернета нет. И тот уровень жизни, который может казаться ниже, по факту гораздо выше чем у абсолютно большей части людей на планете;

- Благодарность . Очень полезная практика, которая ускорит восстановление дофаминовых рецепторов;

- Здоровое питание . Акцент на том, что с каждым приемом пищи вы становитесь лучше;

Люди, у которых есть правильные пути получения дофамина, менее подвержены любым внешним наркотикам.

Итог

Восстановление рецепторов дофамина – постепенный процесс, который дает невероятный результат.

Поэтапно отказывайтесь от наркотических путей получения гормонов счастья. Заменяйте их на полезные действия, которые будут стимулировать синтез радости полезным путем.

А вы знали о том, какое счастье может дать восстановление дофаминовых рецепторов?

Делитесь своим опытом в комментариях!