Цель лекции: рассмотреть буддизм как мировую религию, его ключевые концепции.

План лекции:

1. Буддизм и индуизм. Ключевые концепции.

2. Этика буддизма. Школы буддизма.

3. Дзэн-буддизм.

Основные понятия : «четыре благородные истины», «восьмеричный благородный путь, нирвана, сатори, Бодхисаттва, махаяна, хинаяна, архат, коан, мондо.

Буддизм представляет собой уникальное религиозно-философское учение, которое не предполагает веру в Бога, в бессмертие и даже существование души. Буддизм возник в VI в до н.э. как учение, оппозиционное индуизму. В частности, если в индуизме присутствует идея единой божественной реальности – Брахмана, который проявляется посредством многочисленных богов и богинь и бессмертной души человека – Атмана, то буддизм отрицает реальность Бога и существование бессмертной души человека. Буддизм вообще не признает ничего абсолютного. Согласно ему, все сущее взаимосвязано и находится в состоянии постоянного изменения.

Прежде чем обратиться к ключевым концепциям буддизма, остановимся на личности основателя – Будды. Его рождение связано с многочисленными легендами. Имя Будды – Сиддхартха Гаутама, он родился принцем, был окружен богатством. Однако, встретив четыре знамения: дряхлого, немощного старика, больного человека, похоронную процессию (мертвое тело) и благочестивого нищего странника с умиротворенным лицом. Сиддхартха бежит из дома, становится нищим странником, затем лесным отшельником. Гаутама вел аскетический образ жизни подобно аскетам в индуизме. Однако, доведя свою плоть до изнеможения, он понял, что Истина остается далекой и непостижимой. Тогда, Сиддхартха Гаутама стал медитировать под смоковницей (49 дней) и достиг просветления – стал Буддой. Будда стал проповедовать открывшееся ему знание, образовал общину – сангхи.

Учение Будды включает в себя «четыре благородные истины» и «срединный восьмеричный путь» - магга. Общая характеристика срединного пути следующая. Есть две цели, к которым не должен стремиться странник. Первое – стремление к желаниям и к наслаждению, которое возникает из желаний и ведет к новому рождению.

Второе – стремление к боли и лишениям, к излишнему умерщвлению плоти. Учение Будды дошло до нас в текстах так называемого Палийского канона, т.е. собрание буддийских текстов на языке пали, принадлежащее школе тхеравада. Комплекс этих текстов, которые были записаны на пальмовых ветках получил название «Типитака» или «Три корзины». «Типитака» состоит из трех разделов. Первый – «Виная-питака» содержит описание различных предписаний для монахов. Следующий раздел – «Сутта-питака» или собрание проповедей Будды. Этот раздел включает пять подразделов Дигха, Маджджхима, Самьютта, Ангуттара, Кхуддака. В пятый подраздел Кхуддака входят 15 разноплановых текстов, в том числе «Дхаммапада» (сборник афоризмов) и «Джатаки» - сказания о прошлых воплощениях Будды. Третий раздел «Абхидхамма – питака» включает несколько трактатов на метафизические темы. Однако, главным путем достижения истины по буддизму остается внутренний опыт.

Четыре благородные истины буддизма:

1. Жизнь – дуккха или жизнь есть страдание. Дуккха есть обозначение неприглядных сторон жизни. Это может быть и удовольствие, которое всё равно ведет к страданию. Цель буддизма – преодоление дуккхи.

2. Причина страдания – танха. Танха – желание, привязанность к жизни как источнику страдания. Согласно буддизму, земное существование человека иллюзорно и бренно.

3. С избавлением от привязанностей (ниродха) исчезает причина страдания.

4. Следует придерживаться срединного благородного пути – магги.

Данный благородный, восьмеричный путь предполагает:

1. Правильное понимание. Это означает понимание основ учения Будды и взаимосвязи всего сущего.

2. Правильное намерение (решимость). Путь буддизма требует решимости, а не умозрения.

3. Правильная речь. Следует воздерживаться от лжи, резких высказываний, слов вражды и праздной болтовни.

4. Правильные дела. Это означает не покушаться на чью-либо жизнь, быть сострадательным и благожелательным ко всем живым существам, воздерживаться от стяжания, не потворствовать проявлению отрицательных эмоций, воспитывать в себе спокойствие, простоту и созерцательность, воздерживаться от неправедных речей, воздерживаться от употребления помрачающих разум средств, расширять сознание.

5. Правильная жизнь. Это приверженность ценностям в свете учения Гаутамы и соблюдение предыдущего.

6. Правильное усилие. Усилия необходимо проявлять в четырех направлениях:

а) устранить низкие помыслы и желания;

б) предупредить появление таковых в будущем;

в) поощрять появление праведных мыслей и желаний;

г) сосредоточиться на уже возникших позитивных помыслах.

7. Правильные мысли. Это осознанное отношение к своему телу, чувствам, помыслам, объектам созерцания.

8. Правильное созерцание. Медитация – техники, позволяющие контролировать разум, повышать его сознательные и подсознательные возможности.

Помимо восьмеричного пути существует тройственный путь, включающий свод нравственных заповедей, самадху – медитацию, ведущую к расширению сознания и праджню – мудрость. Мудрость в буддизме можно достичь на трех уровнях:

· шрутамайя – праджня – мудрость, почерпнутая из книг;

· чинтамайя – праджня – мудрость, почерпнутая в ходе самосозерцания и размышления;

· бхаванамайя − праджня – высшая мудрость, обретаемая в процессе духовной практики. Высший уровень познания не может иметь адекватного вербального выражения.

Как уже отмечалось, в представлении буддизма, мир непостоянен, каждое существо, каждый предмет, какими бы постоянными они не казались, на самом деле являются преходящими и составными. Не существует бытие, есть только становление. Человек, который кажется единой личностью, на деле представляет собой сочетание пяти психологических элементов – скандх: рука – форма, ведана – чувства, самджня – ментальность, санскара – желание, виджняна – сознание. Каждый из этих элементов изменчив и конечен.

То, что человек подразумевает под собственным ЭГО, есть не что иное, как сумма процессов, посредством которых осуществляется взаимодействие с окружающим миром. Однако поступки человека творят его индивидуальную карму. В Дхаммападе написано: «Мы таковы, какими были наши мысли вчера, наши мысли сегодня строят нашу жизнь завтра».

Цель буддизма – высвободиться из круга сансары, достичь нирваны. Единственно постоянная сущность в буддизме – нирвана. Это третье измерение бытия, выходящее за пределы бытия и небытия. Нирвана – «угасание» огня. Достигший нирваны гасит в себе тройственный огонь ненависти, зависти, невежества. Человека, достигшего нирваны, называют мудрец-архат, татхагата.

В буддизме различают три основные школы: хинаяна, махаяна, ваджраяна (алмазная колесница). Хинаяна – узкий путь спасения, где состояние нирваны доступно только для монахов буддистской общины. Махаяна – «великая колесница» предполагает освобождение для всех (монахов и мирян).

В махаяне существует феномен бодхисатв. Это люди, стоящие на пороге нирваны, но не переходящие в это состояние, так как необходимо всем существам достичь нирваны.

Например, клятва бодхисаттвы: «...Я не забочусь о своем спасении, я стремлюсь наделить все существа великолепием высшей мудрости. Итак, я принимаю на себя все страдания, всех существ. Я готов подвергаться любой пытке в любом чистилище Вселенной. Ибо пусть лучше буду страдать я, чем множество живых существ».

Этическое учение буддизма включает этику сострадания. Буддистский канон включает джатаки – рассказы о воплощениях Будды в разных телах. Данные рассказы полны историями самопожертвования ради живых существ. Одним лишь состраданием, добротой, воздержанием и самоограничением может равно мужчина или женщина скопить надежное сокровище – добро.

Этические нормы буддизма являлись основой жизни монашеской общины. Послушники буддийской общины дают обет, включающий десять наставлений:

Я даю обет воздерживаться от причинения вреда живым существам.

Я даю обет не брать того, что не дано.

Я даю обет воздерживаться от дурного поведения, внушенного влиянием страстей.

Я даю обет воздерживаться от ложных речей.

Я даю обет воздерживаться от суры, мерайи и мадджи (алкогольные напитки), порождающих беспечность.

Я даю обет развивать участливую доброту и сострадание к живому.

Я даю обет развивать великодушие.

Я даю обет стремиться к обретению спокойствия, простоты в общении и способности к углубленному созерцанию.

Я даю обет стремиться быть правдивым, выдержанным и целеустремленным.

Я даю обет стремиться к расширению сознания.

В середине I тысячелетия н.э. в рамках махаяны складывается третье направление буддизма – ваджраяна или «алмазная колесница». Это направление буддизма получила распространение в Тибете. Тибетские мистики долго пытались открыть в человеке «прима материю», которая бы духовно преобразила человека. В Тибете широко известно произведение «Восемьдесят четыре сиддха», посвященные этим мистикам. С этим также связана История Гуру Канканапы, который рекомендовал индийскому царю медитировать на драгоценные камни, в частности на алмазы. В итоге царь стал сиддхом.Позднее идея драгоценности приобрела форму «алмазного жезла» Ваджры и стала символом трансцендентальных качеств буддизма. Алмаз – символ трансцендентального состояния шуньяты, которое представляет собой отсутствие умозрительных определений и описано Буддой как «Нерожденное, Невозникшее, Несозданное и Неоформленное». Это направление буддизма делает акцент на практике освобождения, которая называется буддийским тантризмом. Здесь используются различные медитативные практики для освобождения и трансформации сознания. Центральная идея буддийского тантризма – ПРАДЖНЯ (предзнание, интуиция, мудрость). Буддист стремится к возвращению в «несотворенное», «неоформленное состояние шуньяты, из которой все проявилось и которая находится по ту сторону всего сотворенного. Осознание этой шуньяты есть праджня – запредельное высшее знание. Реализация этого знания в жизни есть просветление. Если праджня – всеохватывающий женский принцип, из которого проявляется каждая вещь, объединяется с активным мужским принципом вселенской любви и сострадания, то достигается состояние Будды. Необходимо внутри нас преодолеть полярность посредством совпадения мужской и женской природы в процессе медитации.

Одно из направлений буддизма – дзэн-буддизм, получивший распространение в Китае и Японии. Легенда происхождения дзэн-буддизма связана со старцем Махакашьяну, которому Будда передал свое учение. Дзэн – означает «медитация». Судзуки, исследователь дзэн-буддизма выделяет четыре основные характерные черты дзэн-буддизма:

особое откровение без посредства Священного Писания;

независимость от слов и букв;

прямой контакт с духовной сущностью человека;

постижение сокровенной природы человека и достижение совершенства Будды.

Дзэн презирает слова, понятия и доводы, основанные на них. Для дзэна главное – опыт. Истина (парамата) – это продукт внутреннего опыта, даруемого божественной мудростью. Она выше всяких слов и разграничений, а потому не может быть достаточно выражена ими. Поэтому, для дзэна характерно «прямое указание» на истину. «Указывать прямо в ум человека. Увидеть собственную природу и достичь просветления». Дзэн не допускает любых посредников между человеком и истиной, даже если это Будда.

Для человека, согласно дзэн-буддизму, характерно мышление разграничения – дуалистическое мышление, которое все воспринимает в отношении противоположности: добро-зло, приятное-неприятное, субъект-объект. Дзэн разработал технику, позволяющую выйти за пределы этих противоположностей и обрести целостное видение мира, когда исчезает ощущение субъективной обособленности Я. Познающий не ощущает себя отдельным от познаваемого, переживающий не ощущает себя отдельным от переживания. Возникает ощущение вневременных мгновений, которые возникают у человека, переставшего сопротивляться потоку событий.

Для Дзэна характерна у-ши – естественность и непринужденность. Не нужно опустошать ум или очищать, нужно дать ему волю – отпустить. Это и есть самадхи – праджня, естественное освобождение и практика «не-мыслей».

Цель дзэн-буддизма – достижение состояния сатори. («нирвана»). Его характеристики: иррациональность, интуитивное прозрение, неоспоримость, утверждение, чувство потустороннего, безличный характер, чувство экзальтации, мгновенность. Сатори коротко можно обозначить как расширение сознания.

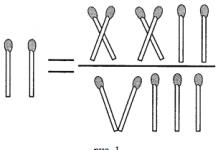

Методика дзэн-буддизма – мондо и коаны. Мондо – это небольшие рассказы, беседы учителя и ученика. А коан – парадоксальная задача. Цель использования данных методов:

проверить работу разума и позволить разуму определить свои границы;

ускорить созревание существующих для Дзэна элементов сознания, что приводит к состоянию сатори.

Например, классическое мондо. «До того, как я тридцать лет изучал Дзэн, я видел горы как горы и реки как реки. Затем, когда я приблизился к пониманию, я научился видеть, что горы – это не горы, а реки – это не реки. Но теперь, когда я постиг саму суть, я спокоен. Просто я снова вижу, что горы – это горы, а реки – это реки». Или знаменитый коан о гусенке.

Учителя Дзэн никогда не говорят о Дзэн, ученик должен сам постичь Истину. Сатори обрушивается на учеников в неожиданный момент, часто во время беседы с Учителем.

Например, Дао-синь, четвертый патриарх Дзэн пришел к Сэн-цаню с вопросом:

- «Каким способом можно достичь освобождения?»

- «Кто связывал тебя?» - спросил Сэн-цань.

- «Никто меня не связывал».

- «Тогда зачем ты стремишься к освобождению?»

Момент сатори для Дао-синя настал.

Таким образом, буддизм возник как оппозиционное течение индуизма. В отличие от последнего, буддизм не предполагает веру в Абсолютную реальность – Брахмана. Буддизм является более демократичным, чем индуизм, так как не признает кастовое деление общества и считает, что каждый может стать Буддой. Буддизм не признает существование бессмертной души человека – атмана. В мире нет ничего абсолютного, все меняется и все преходяще. Человек есть сочетание пяти скандх, которое постоянно изменяется. В буддизме отсутствует авторитет книжного знания, главный метод постижения истин буддизма – это внутренний опыт. В буддизме нет такого ритуализма, как в индуизме.

Этика буддизма – сострадание ко всем живым существам. Ярким примером сострадания является феномен Бодхисаттв. В зависимости от пути освобождения (узкий или широкий) различают две школы буддизма: хинаяна и махаяна. Хинаяна предполагает спасение только для буддистских монахов, махаяна – для всех.

Буддизм, распространяясь по миру, преломился по-разному в различных культурно-исторических традициях. В Китае и Японии получил распространение дзэн-буддизм, который оказал большое влияние на культуру этих стран. В дзэн-буддизме акцент делался на практический путь постижения Истины: медитация, коаны, мондо и др.

Обратите внимание на различие и сходство индуизма и буддизма. Запомните ключевые идеи буддизма – четыре благородные истины и восьмеричный срединный путь. Уясните себе разницу между школами буддизма. Обратите внимание на особенности дзэн-буддизма в рамках буддистского вероучения. При работе над материалом лекции привлеките буддистские сутры.

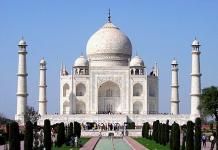

Буддизм исповедует значительная часть населения таких государств,как Шри-Ланка, Бирма, Лаос, Кампучия, Вьетнам, Сингапур, Китай, Гонконг, Макао, Корея, Япония, в меньшей степени распространен в Непале и Индонезии. Подавляющее большинство в Монголии и Бутане исповедует ламаизм. В нашей стране последователи буддизма в большинстве своем проживают в Бурятии, Туве и Калмыкии.

Особенностью второй половины XX столетия является факт объединения буддийских организаций в международные объединения буддистов, поставившие перед собой задачи решения актуальных проблем эпохи, в первую очередь сохранение мира. Первая такая крупная организация была создана в 1950г., в Коломбо – это Всемирное братство буддистов (ВББ). Позднее – в июне 1970г. – была создана новая организация «Азиатская буддийская конференция за мир» (АБКМ). В настоящее время она имеет 17 национальных центров в 13 странах Азии и в России. IX Генеральная конференция миротворческой организации «Азиатская буддийская конференция за мир» состоялась в июле 1983г. в Бурятии и прошла под девизом «Духовное развитие делает мир устойчивым».

Официально буддизм был признан в России в 1741г. указом императрицы Елизаветы Петровны. Буддизм, неразрывно соединившийся с более древними традициями народов Бурятии, Тувы, Калмыкии и стал частью их национальной культуры. К началу XX века в Бурятии насчитывалось 46 монастырей и 15 тыс. лам (монахов), в Калмыкии – 105 небольших храмов и 5 тыс. лам, в Туве – 33 храма и около 4 тыс. лам.1 В 1839г. вышел в свет в Петербурге первый тибетско-русский словарь, подготовленный членом Российской Академии наук Яковом Шмидтом. В начале ХХ века известный буддийский деятель Агван Доржиев стал инициатором создания буддийского храма в Петербурге и 10 августа 1915г. храм был освящен и открыт. Его назвали «источник Святого Учения (буддизма) Владыки-Отшельника (Будды), сострадающего ко всем», а более кратко – «Источник Учения Будды, сострадающего всему живому». Храм был посвящен Калачакре («Колесу времени»). Настоятелем храма был бурятский лама Ганжирва Гэгэн (из Дуцальского монастыря), в штате было 20 лам. История храма в дальнейшем очень печальная: его разграбили в 1919г., а в 1932г. хотя храм официально не был закрыт, фактически уже не функционировал. В 1937г. все ламы были репрессированы, и среди них 90-летний Агван Доржиев. В 1938г. храм с прилегающей территорией был передан государству. Все ритуальные предметы, кроме алтарной статуи Будды Шакьямуни, сброшенной в реку Малая Невка, были переданы в Музей истории и атеизма (Казанский собор). Намного позже храм был взят под охрану государства.

Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви от 23 января 1918г., в связи с более поздним установлением советской власти на Дальнем Востоке, в Забайкалье и Калмыкии, по сравнению с центральными регионами, долгое время оставался нереализованным. В 30-х годах политическая борьба была направлена как против консерваторов, так и против сторонников обновления буддизма. В итоге, почти все буддийские храмы были закрыты или разрушены, тысячи монахов уничтожены. В 1931г. старомонгольская письменность была заменена латинской, а в 1939г. – русской.

В годы Великой Отечественной войны среди буддийского духовенства нашей страны начинается движение за восстановление конфессиональных организаций. В 1946г. состоялось совещание буддийских деятелей, на котором приняли Положение о буддийском духовенстве в СССР, содержащий основные принципы сотрудничества буддийской общины с Советским государством, подчеркивалась лояльность социалистическому строю. В 1947г. в 40 км к югу от Улан-Удэ был построен Иволгинский дацан. Вскоре возобновил работу и Агинский дацан.

В настоящее время в нашей стране идет процесс религиозного возрождения, в том числе и буддизма. 28 июня 1989г. официально зарегистрировалось Буддийское общество в Ленинграде (Петербурге). Если в 1989г. было официально зарегистрировано 2 религиозных объединения буддистов, то в 1991г. – уже 16, в 1993- 52, в 1996г. – 124 религиозные организации. В Бурятии действует более 20 дацанов, в Туве зарегистрировано 10 буддийских общин. В настоящее время буддизм в России исповедуют около 1млн. человек.

Буддизм в России достаточно многообразен, его идеи популярны и в среде молодежи и интеллигенции, не состоящей в какой-либо конкретной буддийской общине.

Местом, где сохраняются буддийские традиции направления хинаяны, стал остров Шри-Ланка, именуемый так же «Островом Будды» (Буддхадвипа). На этом острове в I в. до н.э. был записан буддийский канон «Типитака». Ланкийцы верят, что Будда избрал их остров для сохранения буддийского учения в его первозданном виде.

На остове сохранилось несколько священных для буддистов реликвий. Одна из самых почитаемых хранится в г. Канди в храме Далада Малигава. Это Зуб Будды. По преданию, в момент кремации (сожжение - это обычный способ погребения в Индии) тела Будды, один из присутствовавших выхватил зуб из огня. В течение 8 веков зуб хранился в Индии, но в IV в., во время междоусобных войн, было решено вывезти эту реликвию в безопасное место – на Шри-Ланку. Там в построенном прекрасном храме он хранится до сих пор. Видеть его верующие не могут – отстояв огромную очередь, можно взглянуть на золотой реликварий (шкатулку для хранения этой реликвии) со святыней. Раз в год, на празднике Перахера, проводимом в честь Зуба Будды, Зуб в ларце вывозят из храма. Однако, существует версия, что в XVI в. португальцы захватили эту реликвию и сожгли, а в Канди находится подделка. Но буддисты считают это ложью. На «Острове Будды» сохранилось множество буддийских рукописей, продолжают осуществляться многие древние празднества.

В ХХ веке, после обретения Шри-Ланкой независимости, Шри-Ланка стала именоваться «Буддийская Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка». На ланкийском флаге помимо льва, держащего меч, изображены листья священного дерева Бодхи, под которым Будда достиг просветления, а главный цвет флага – оранжевый – цвет одежд буддийского монаха. Национальным цветком острова считается голубой лотос – символ истины, чистоты и святости, с которым часто изображают Будду.

Вступление в должность президента республики, премьер-министра и высших чиновников сопровождается буддийскими ритуалами: главы общины водружают на их головы символ верховной государственной и религиозной власти – Зуб Будды. Буддийские монахи являются членами многих политических партий, буддийских общественных организаций.

В настоящее время на острове около 8 тысяч монастырей и храмов. Многие люди, побывавшие на Шри-Ланке после гигантского цунами, опустошившего остров в декабре 2004 года, говорят, что большинство буддийских строений, даже окружённых полностью разрушенными домами, почти не пострадали. Жители приписывают это заступничеству Будды. Многие люди нашли в них приют.

Ещё один регион, в котором буддизм является преобладающим вероисповеданием – полуостров Индокитай. Самые крупные общины верующих находятся в Таиланде, Мьянме, Камбодже, Лаосе, Вьетнаме. Во Вьетнаме распространён буддизм хинаяны, во всех остальных – махаяны.

В Таиланде покровителем и защитником церкви является тайский король. Существует множество буддийских учебных заведений, главные из которых – университеты Махамакут и Маха Чулалонгкорн. Буддийская религия и мораль входят в программу обучения в светских учебных заведениях.

В Камбодже около 90% населения исповедует буддизм. Но так было не всегда – например, в 1975 – 1979 гг., когда в стране правил Пол Пот, буддийская община была запрещена, монастыри закрыты, а верующих подвергали гонениям. Вновь в качестве государственной религии буддизм был признан в 1990 г. Постепенно возрастает численность сангхи, возрождаются буддийские праздники . В Конституции Камбоджи записано, что основу идеологии государства составляет принцип «Нация – трон – религия».

Интересна судьба буддизма в Китае: в I в. в Китай по Великому шёлковому пути из центрально-азиатских стран прибыли первые буддийские монахи. Они были сторонниками хинаяны, но оказалось, что конфуцианство и даосизм (религии Китая) имеют огромное количество приверженцев, и в течение 300-400 лет буддистов было очень мало. Позднее в Китае буддистов становилось всё больше, отчасти это происходило потому, что получило распространение махаянское направление буддийской религии. Под влиянием традиционных китайских религий возникло множество буддийских школ. Одна из самых известных, появившаяся в V в., – школа чань. Основной упор на достижение нирваны в этой школе делался на не на долгое достижение, а на «внезапное озарение». Чтоб получить его, верующие занимались медитацией, разгадывали парадоксальные задачи, делали дыхательные и гимнастические упражнения (разработанные, например, в искусстве боевого единоборства). Достичь нирваны можно было и каким-то недостойным поведением – например, громким хохотом или резким окриком.

В ХХ веке китайский буддизм был в упадке. И если в начале века это было обусловлено действиями правящей маньчжурской династии Цин (1640 – 1911 гг.), поддерживающей тибетский буддизм, то позднее – политическими процессами в самом китайском обществе. Так, например, в 1949 г. образовалась Китайская Народная Республика, в которой государство стремилось контролировать буддийскую общину. А когда в стране происходила так азываемая «культурная революция», буддисты подвергались гонениям, как и представители других религий. Я помню, как на мой вопрос «Кто такой Иисус Христос и что такое христианство», заданный китайским студентам, изучающим культуру Древней Руси, они удивлённо пожимали плечами: «Не знаем». Это было всего лишь десять лет назад, а студенты уже имели опыт учёбы в китайских университетах. Оказалось, что они не имеют представлений и о других религиях, поскольку в обществе пропагандируется атеистическая идеология и таких предметов, как, например «История религии», они не изучают.

Однако, прошло десять лет, многое в Китайской Народной Республике изменилось, и когда летом 2004 г. я оказалась в Китае и посетила огромный буддийский комплекс в Харбине, я увидела большое число верующих, приходящих туда на службы, они держали в руках изданные типографским способом сборники молитв и песнопений и произносили их вместе с монахами в течение всей довольно длинной по времени службы. Верующие не помещались внутри храма и окружали его со всех сторон, стоя к нему лицом и периодически опускаясь на колени. Вид сотен, а может быть и тысяч людей, в едином порыве молящихся и кланяющихся, произвёл на меня довольно сильное впечатление.

Завершая этот урок, хочу отметить, что в последние десятилетия изменяется религиозная практика буддизма:

C одной стороны, всё большее количество верующих стремится упростить обряды – они стараются побольше «одаривать» божеств – приносят

Как христианство и ислам, по количеству последователей буддизм является одной из самых распространенных монотеистических религий. Но в отличие от них буддизм имеет иные культурно-исторические корни и место развития. Как религиозно-философское учение буддизм (буддхад - харма {) возник в Северной Индии в VI в. до н.э. Основателем учения стал принц одного из индийских княжеств в долине Ганга, Сиддхартха Гаутама, получивший впоследствии имя Будда Шакьямуни. В основе доктрины буддизма лежат так называемые четыре благородные истины, которых придерживаются все его школы. Эти принципы сформулировал сам Будда и кратко их можно изложить так: существует страдание; существует причина страданий - желание; существует прекращение страдания - нирвана ; существует путь, ведущий к прекращению страданий.

Оценка количества последователей буддизма во всем мире значительно колеблется в зависимости от способа подсчета, так как в некоторых странах Восточной Азии буддизм тесно переплелся с местными традиционными верованиями (синто в Японии) и философскими учениями (даосизм , конфуцианство - в Китае и Корее). По минимальным оценкам, численность буддистов в мире составляет 500-600 млн человек, большинство из которых - этнические китайцы и японцы. К странам с преобладанием буддийского населения относятся также Лаос (более 95%), Камбоджа (95), Таиланд (94), Монголия (более 90), Тибет (90) , Мьянма (89), Япония (73) , Шри-Ланка (70), Бутан (70). Буддисты составляют значительную часть населения Сингапура (43), Вьетнама, Китая, Южной Кореи (23), Малайзии (20), Непала (11%) (рис. 11.6). В Индии - родине буддизма - в настоящее время удельный вес последователей учения Будды не превышает 1% (около 12 млн человек). В России буддизм исповедует большая часть этнических бурят , калмыков и тувинцев.

Рис. 11.6. Удельный вес буддистов в общей численности населения стран мира, 2015 г., %

Буддизм стал государственной религией в Индии в середине III в. до н.э. во время правления царя Ашоки из династии Маурьев. С этого же времени буддизм стал распространяться за пределы Индии, став в скором времени господствующей религией в Бактрии 1 , Бирме, на Шри-Ланке, в Тохаристане . В I в. н.э. буддизм проник в Китай, в IV в. - в Корею, а в VI в. - в Японию, в VII в. - в Тибет. В Юго-Восточной Азии буддизм стал господствующей религией в VIII-IX вв. В XIV-XVI вв. на островах Зондского архипелага и полуострове Малакка (современная территория Индонезии, Малайзии и Брунея) буддизм был вытеснен исламом. В Индии, после падения династии Гупта в VI в. н.э., буддизм также стал подвергаться преследованиям и к концу XII в. был полностью вытеснен возродившимся индуизмом и исламом, пришедшим с запада. В XIV в. буддизм стал доминирующей религией в Монголии.

Традиционно буддизм делят на хинаяну («малую колесницу») и махая- ну («великую колесницу»), отдельно от последней также часто выделяют ваджраяну («алмазную колесницу»).

Хинаяна является учением, последователи которого стремятся к личному освобождению. Оно называется «малой колесницей», поскольку способно привести к освобождению только самого последователя. Согласно современным исследованиям первоначально хинаяна содержала более 20 различных направлений (школ), из которых до настоящего времени наибольшее количество последователей имеет тхеравада. Согласно догматам хинаяны (тхеравады) достичь нирваны могут только буддийские монахи. Миряне же должны улучшать свою карму путем совершения хороших действий, с тем чтобы в одной из следующих жизней стать монахом.

Сложившись как целостное вероучение в середине III в. до н.э. в правление императора Ашоки, благодаря активной миссионерской деятельности хинаяна широко распространилась за пределами Индии. В настоящее время хинаяна является основной школой буддизма в Шри-Ланке и странах Юго-Восточной Азии (Бирме, Таиланде, Камбодже и Лаосе). Тхераваду также традиционно практикуют некоторые этнические меньшинства Юго- Западного Китая (провинции Юннань, Гуйчжоу), Вьетнама, китайское население Малайзии и Сингапура. В современном мире насчитывается порядка 200 млн последователей тхеравады.

Махаяна как направление буддизма оформилась в I в. до н.э. и, в отличие от хинаяны, получила большее распространение в Центральной и Восточной Азии. Целью махаянских школ, в отличие от школ хинаяны, является не достижение нирваны, а полное и окончательное просветление. Основные принципы доктрины махаяны основаны на возможности универсального освобождения от страданий для всех существ. Сегодня буддизм махаяны получил наибольшее распространение в Китае, Японии, Корее, Вьетнаме.

Ваджраяна является тантрическим направлением буддизма, образовавшимся внутри махаяны в V в. н.э. Главными средствами достижения просветления в ваджраяне считаются использование мантр и Логическая медитация. Для исповедующих махаяну большое значение имеет почитание духовных наставников (гуру). В настоящее время ваджраяна распространена в Непале, Тибете и отчасти в Японии. Из Тибета ваджраяна проникла в Монголию, а оттуда - в Бурятию, Калмыкию и Тыву.

Основные идеи и направления буддизма

Статуя Будды (Индия)

Учение буддизма изложено в виде специальных сборников. Центральное место занимает канон, записанный на языке пали (поэтому ещё называемый палийским) – «Типитака» (что означает «Три корзины»):

«Виная питака» («Корзина дисциплины»)

«Сутра питака» («Корзина бесед»)

«Абхидхамма питака» («Корзина», в которой содержаться основы учения, упомянутые во второй «корзине»)

Основу вероучения составляют «четыре великие истины»:

1. Жизнь есть страдание.

2. Причина всех страданий – желания.

3. Страдания можно прекратить, отказавшись от всех желаний.

4. Для этого нужно вести добродетельную жизнь по законам «правильного поведения» и правильного знания» (не убивать и не причинять никому вреда, не красть, не лгать, не прелюбодействовать и не употреблять дурманящих разум напитков, заниматься внутренним созерцанием (медитировать)).

Буддизм относится к политеистическим религиям, в которых нет единого бога-творца. Буддисты верят, что существует множество миров и пространств, в которых жизнь развивается от зарождения до гибели и нового возрождения.

К началу нашей эры в буддизме сформировались два направления:

«узкий» путь спасения (хинаяна) – спастись (т.е. достичь нирваны) могут только монахи;

«широкий» путь спасения (махаяна) – спастись могут все верующие. В III – I вв. до н.э. буддизм распространялся к югу и юго-востоку от Индии в форме хинаяны. С начала нашей эры начинается продвижение буддизма на север и северо-восток в форме махаяны.

В самой Индии в начале второго тысячелетия н.э. буддизм практически исчез, уцелевшие монахи осели в Непале и Тибете.

Буддизм в России

Историческая справка

Первые свидетельства о существовании буддизма на территории современной России относятся к VIII веку н.э. и связаны с государством Бохай, которое в 698–926 гг. занимало часть сегодняшних Приморья и Приамурья. Бохайцы, чья культура испытывала большое влияние соседних Китая, Кореи и Маньчжурии, исповедовали буддизм одного из направлений Махаяны.

Второе проникновение буддизма в Россию произошло в XVI–XVII веках, когда племена кочевников из западной Монголии – сами себя называвшие ойратами, а другим известные как калмыки – пришли в Поволжье через Сибирь. Ойраты приняли тибетский буддизм еще в XIII веке, и первоначальные посвящения они получали от лам «красношапочных» школ Сакья и Кагью. Ко времени прихода в Поволжье из-за особенностей политической ситуации в Тибете они большей частью перешли в Гелуг – школу Далай-лам.

С XVII века тибетский буддизм распространился и в Бурятии – сюда он пришел благодаря местным подвижникам, которые обучались в Тибете, главным образом в монастырях Гелуг, и затем приносили Учение Будды в свою страну.

В 1741 году Указом императрицы Елизаветы Петровны буддизм был признан одной из российских религий.

Веками буддийская культура развивалась на территории России. Наличие двух буддийских регионов в составе империи и непосредственная близость других стран с буддийской культурой во многом способствовали тому, что в XIX – начале XX века в России сформировалась одна из самых сильных в мире востоковедческих школ. В университетах Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Харькова, а также других крупных научных центрах открывались кафедры санскритологии, тибетологии, синологии, переводились важнейшие буддийские трактаты, снаряжались экспедиции в Азию. Труды В.П. Васильева (1818–1900), Ф.И. Щербатского (1866–1942), Е.Е. Обермиллера (1901–1935) и других выдающихся отечественных востоковедов служат образцом для ученых всего мира. При активном содействии ведущих буддологов и поддержке царского правительства бурятский лама Агван Дорджиев в 1915 году построил дацан (буддийский храм) в Санкт-Петербурге.

В трудные 30-е годы XX века наступил период гонений на буддизм и буддологию как науку. Многие ламы и монахи погибли в лагерях, большинство храмов и монастырей были закрыты или разрушены. Почти на два десятилетия в России полностью прекратились какие-либо буддологические исследования.

Частичное возрождение буддизма и буддологической традиции началось в 50–60-е годы, но на официальном уровне они были реабилитированы лишь на рубеже 80–90-х годов. В 1989 г. создается группа буддологии Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН под руководством В.И. Рудого – первое со времен Щербатского официально оформленное буддологическое направление. С тех пор появились также другие отделения и кафедры буддологии в нескольких университетах, и процесс восстановления востоковедческой науки в целом идет все быстрее. Одновременно в Бурятии, Калмыкии, Туве восстанавливаются уцелевшие буддийские храмы и открываются новые, при монастырях создаются учебные заведения, приглашаются тибетские учителя. В настоящее время в России представлены многие буддийские школы: Тхеравада, японский и корейский дзэн, несколько направлений Махаяны и практически все существующие в мире школы тибетского буддизма. Согласно последней переписи населения, около 900 тысяч россиян называют себя буддистами.

Сегодня Российская Ассоциация Буддистов Алмазного Пути Традиции Карма Кагью является крупнейшей буддийской организацией в РФ по представительству в субъектах федерации.

Современный буддизм

Современный буддизм: основные черты

В настоящий момент буддизм, несмотря на те потрясения, которым он подвергся в XX в., представляет собой одну из трех мировых религий, насчитывающую около 800 млн последователей, большая часть которых проживает в Восточной и Юго-Восточной Азии. Конец существованию независимого буддистского государства пришел в 1959 г., когда Китай захватил Лхасу, после чего Далай-лама XIV был вынужден покинуть Священный город и продолжить свою миссионерскую деятельность по распространению буддистского вероучения уже за пределами своей родины. В настоящее время конфликт между китайским правительством и буддистскими иерархами во главе с Далай-ламой остается неурегулированным, поэтому многочисленные буддисты, проживающие на территории Китая, вынуждены обходиться без духовного руководства своего наставника и главы, хотя с подачи коммунистической партии Китая была организована отдельная буддистская церковь Китая, имеющая своего собственного главу. Далай-лама XIV ведет активную просветительскую деятельность, посещая с официальными или неофициальными визитами практически все страны мира, где существуют буддистские общины (в 2004 г. он посетил территорию России).

Немецкий религиовед Г. Ротхермундт выделяет следующие направления активизации буддизма в XX в.

1. Усиление роли буддизма как в чисто религиозном, так и в политическом аспекте в Юго-Восточной Азии. Уже в 1950 г. на Шри-Ланке (Цейлоне) было организовано Всемирное братство буддистов, резиденция которого была через несколько лет перенесена в Таиланд. Особенно заметны проявления этого буддистского «ренессанса» стали заметны в 1960-е гг., чему послужили активные выступления буддистских монахов против использования напалма со стороны США во время войны с Вьетнамом. Несколько монахов в 1963 и 1970 гг. устроили публичные самосожжения в знак протеста против столь бесчеловечного способа ведения боевых действий.

2. Возникновение новых религиозных направлений и сект, в вероучении которых доминируют принципы буддистской религии. Особенно активно данный процесс идет в Японии, где происходит переориентация традиционных буддистских воззрений в свете современных проблем и вопросов, на которые простые люди требуют ответа у религии. Так, к середине 1960-х гг. количество буддистских сект в Японии превысило 165, хотя это число еще не означает качественного усвоения буддистского учения. Большинство из этих сект сосредоточивает свое внимание не на вопросах догматики, а, упрощенно трактуя основные положения буддистской религии, обращается к решению актуальных социальных вопросов, например, пытаются с религиозных позиций решить вопрос об оправданности широкого применения технических новшеств.

3. Возрождение буддистского движения в Индии. Практически исчезнув на полуострове Индостан в Средние века под давлением ортодоксальных индуистов и мусульман, буддизм постепенно возвращается на свою родину. Это объясняется, очевидно, изменением самого индийского общества, которое понемногу освобождается от кастовой и варновой закрепощенное™, что требует соответствующих изменений и в религиозной системе. Буддизм оказывается более удобным и востребованным широкими слоями населения. Первые шаги по возвращению буддизма оказались связаны с решением индийского правительства выделить территорию на севере страны под расположение резиденции изгнанного в 1959 г. из Тибета Далай-ламы. Именно на территории этой резиденции в 1976 г. был проведен Первый всемирный собор буддистов, делегаты на который съехались практически со всего мира.

4. Стремление к постепенному объединению различных буддистских сект. Этот процесс идет параллельно образованию новых сект, но направлен он на достижение соглашения между традиционными направлениями буддизма, в первую очередь между представителями Махаяны и Хинаяны. Несмотря на те разночтения, которые существуют между представителями различных направлений буддистского учения, Далай-лама в последние годы пытается активизировать процесс централизации различных сект и школ под эгидой тибетского буддизма.

5. Активизация миссионерской деятельности и проникновение буддизма в страны Западной Европы и США. Особую роль в этом процессе следует признать за доктором Судзуки (1870–1960), представителем японского дзен-буддизма. Написанные им в научно-популярном стиле многочисленные книги и брошюры, которые в простой и доступной форме излагают постулаты дзен-буддистского учения, стали особенно популярными во второй половине XX в. Разумеется, такая трактовка буддистского канона ведет к практически полному отказу от ритуалов и обрядов, зато большое внимание уделяется коанам – загадкам, не разрешимым с помощью логики, но способным сподвигнуть человека к мгновенному прозрению. Исповедование буддизма в такой упрощенной форме повлекло за собой моду и на другие восточные учения – фэн-шуй, гадания по книге И-цзин и т. д.

К указанным пяти направлениям активизации буддизма можно добавить и шестой – восстановление и бурное развитие буддизма на территории России. История российского буддизма берет начало в XVIII в., когда в состав Российской империи вошли народы, традиционно исповедующие буддистскую религию, – калмыки, буряты (в начале XX в. к ним присоединились тувинцы). До революции 1917 г. буддизм находился под покровительством российского правительства: при дацанах, согласно указу императрицы Елизаветы I от 1741 г., открывались школы, в которых обучалось коренное население. Одним из наставников будущего Далай-ламы XIII был бурятский лама Агван Доржиев.

После Октябрьской революции в России началась борьба как против шаманистов, так и против буддистов. В 1931 г. монгольская и калмыкско-ойратская виды письменности были заменены латиницей, в 1939 г. – кириллицей. С 1927 по 1938 г. все 47 дацанов и дуганов, существовавших ранее в Прибайкалье и Бурятии, были закрыты и разрушены. С 1938 по 1946 г. не действовал ни один дацан, только в 1947 г. возобновили работу два монастыря – Иволгинский и Агинский. Следующее увеличение числа дацанов произошло только в 1991 г., но оно было значительным – сразу на 10. В настоящее время именно в Иволгинском дацане расположена резиденция главы российских буддистов и наместника Далай-ламы ХГУ, который носит титул бандидо-хамбо-лама.