Начиная с середины XIX века под иммунитетом в медицине понимали формирование невосприимчивости к инфекционным болезням, которое развивалось в результате вакцинации или перенесенной болезни. То, что сейчас называют реакциями вторичного иммунного ответа.

С середины XX века формируется иной взгляд на иммунитет. Под системой иммунитета стали понимать систему лимфоид-ных клеток, которые обеспечивали в организме распознавание «своего» и «чужого».

В последние годы в систему иммунитета начинают вклю чать практически все клетки белой крови, а также целый ряд других клеток. Основную же функцию иммунитета видят в за щите организма от различных проявлений биологической агрессии, как экзогенного, так и эндогенного характера.

Во второй половине XIX в., когда в странах Европы интенсивно разрабатывались различные подходы к вакцинации, в медицинскую практику прочно входит термин «иммунитет». Этот термин был заимствован из латинского языка, где слово «Immunitas» употреблялось как политический термин, означающий неприкосновенность кого-либо, нераспространение на него общепринятых правил. (Кстати, этот термин используется в области дипломатии и в настоящее время.)

Первоначально под иммунитетом понимали состояние повышенной устойчивости (невосприимчивости) человека (или животного) к заражению. Изящество данного термина заключалось в том, что организм, обладающий иммунитетом, действительно был как бы «неприкосновенным» для данной инфекции, и общепринятые правила обязательного инфицирования всех представителей вида, на данный организм не распространялись.

Обычно такое иммунное состояние достигалось путем предварительной вакцинации или благодаря перенесенной ранее болезни. То есть в те времена под иммунитетом практически понимали реакции вторичного иммунного ответа.

Дальнейшие попытки объяснить этот интригующий феномен невосприимчивости к инфекции приводят к детальному

изучению различных реакций, возникающих при инфицировании организма. Возникают две гениальные теории иммунитета — фагоцитарная Мечникова и гуморальная Эрлиха, стоявшие вначале на антагонистических позициях. Именно борьба этих теории и их всестороннее развитие позволили к середине XX века приподнять занавес над многими неизвестными механизмами защиты.

С 60-х годов ХХ-го столетия возникает новое понимание функций и предназначения иммунитета. В это время была открыта уникальная способность лимфоцитов к распознаванию генетически чужеродного материала. Выдающийся австралийский ученый Бернет создал свою теорию иммунитета. Иммунитет рассматривался им как основной механизм, направленный на дифференциацию «своего» и «чужого». И основная роль здесь принадлежала лимфоцитам, которые Бернет предлагал называть «иммуноцитами».

Исходя из необходимости отличать «свое» и «не свое», под иммунитетом стали понимать механизмы поддержания генетического постоянства внутренней среды организма. То есть специфический контроль за присутствием в организме именно «своих» клеток и уничтожение всего «чужого» (бактерий, опухолевых клеток, клеток чужеродного трансплантата и т. д.).

В дальнейшем многие авторы, описывая проявления иммунитета, связывали его только со специфическими реакциями лимфоидных клеток. Другие же клетки, активно участвующие в защитных реакциях организма (макрофаги, нейтрофилы, эо-зинофилы, дендритные клетки и др.), оказывались как бы вне сферы иммунологии. В лучшем случае их рассматривали как клетки, помогающие развитию «истинного» иммунитета. Это приводило к недопониманию многих процессов, происходящих при инфекционной патологии. Такой «лимфоцентрист-ский» перекос почему-то особенно был выражен в отечественной литературе.

На первых этапах это были примитивные реакции фагоцитирующих амебоцитов и белков, подобных белкам системы комплемента и белкам «острой фазы». А уже на более развитых ступенях эволюции появляются лимфоидные клетки, осушествляюшие специфические реакции на конкретный антиген, и циркулирующие, специфически направленные молекулы — антитела.

Замечательное свойство эволюции иммунной системы состоит в том, что в процессе ее развития появляющиеся более совершенные механизмы зашиты не исключали более древних, предшествующих механизмов. Они развивались и совершенствовались параллельно, формируя, таким образом, взаимосвязанную, «эшелонированную» систему обороны от агрессии патогенных микроорганизмов.

Некоторые авторы среди причин эволюции иммунитета на первый план выдвигают необходимость сдерживания и контроля процессов мутагенеза, который должен возрастать в условиях увеличения массы тела и количества соматических клеток. Однако такой подход не вполне убедителен, поскольку вряд ли «целью» эволюции является простое увеличение количества соматических клеток в организме. Видимо речь здесь, скорее может идти об увеличении количества дифференциированных групп клеток, что явно поддерживается эволюционным процессом.

Таким образом, в последнее время формируется понимание иммунитета (системы иммунитета), как системы факторов, обеспечивающих внутреннюю защиту организма от экзогенной (бактерии, вирусы и др.) и эндогенной (измененные или опухолевые клетки) биологической агрессии. Эта система имеет несколько линий (эшелонов) обороны.

Базируется она на древних, эволюционно закрепившихся зашитных реакциях, осуществляемых лейкоцитами и белками плазмы крови. Часто их называют неспецифическими факторами иммунитета. Они первыми вступают в борьбу с инфекцией и обеспечивают примитивное (лектиноподобное) распознавание основных бактериальных антигенов, а так же поврежденных собственных клеток (по неэкранированным углеводным остаткам, денатурированным белкам, или отсутствию «своих» белков гистосовместимости).

Они же реализуют процессы нейтрализации и элиминации (удаления) чужеродного материала, которые происходят в реакциях фагоцитоза, внеклеточного цитолиза, цитотоксических реакциях естественных киллеров (NK-клеток) или цитолитиче-ских эффектах комплемента.

Параллельно включается вторая, специфическая линия обороны. При этом биологический материал, образующийся в результате деятельности клеток неспецифической линии

борьбы, служит фактором, запускающим реакции второй, специфической линии. Ими служат переработанные (проиессиро-ванные) антигены и различные цитокины.

При достаточно быстрой нейтрализации и удалении чужеродного материала (например, авирулентных или слабовирулентных микроорганизмов) развитие специфических иммунных реакций не поддерживается и затухает.

Однако при массивной дозе чужеродного материала или высокой вирулентности возбудителя реакция неспецифических факторов бывает интенсивной и значительно более длительной. Это означает, что первая линия испытывает существенные трудности и ей необходима помощь второй, специфической линии защиты.

Последующее включение второй линии, позволяет более эффективно, более «прицельно» и точно вести борьбу с возбудителем, несушим конкретные, специфические антигены. При этом возрастает и эффективность базовых реакций неспецифического иммунитета, поскольку специфические антитела, сорбируясь на мембранах киллерных клеток или мишеней, как бы указывают, куда конкретно должна быть направлена атака.

Биологический смысл временного отставания в развитии реакций специфической системы вполне очевиден. Он заключается в том, что резервы этой системы не расходуются «по мелочам», на агрессию, не представляющую опасности для жизни организма хозяина.

При запуске реакций, приводящих к развитию выраженного специфического ответа, автоматически происходит образование и накопление долгоживуших клеток памяти. Повторная встреча с комплиментарным антигеном, приводит к их ускоренному и интенсивному размножению. В итоге количество защитных факторов (активированных клеток и антител) оказывается настолько значительным, что внедрившийся возбудитель быстро и эффективно нейтрализуется и удаляется. Клинические проявления болезни при этом крайне незначительны или не выявляются вовсе. В данном случае можно говорить о невосприимчивости к данной болезни.

Таким образом, понимание иммунитета как многофакторной и многоэтапной системы защиты организма наиболее продуктивно на современном этапе. В настоящее время предлагают выделять два основных типа иммунитета — врожденный и приобретенный.

Иммунитет

Как и было сказано ранее, иммунитет - это универсальная способность живых существ противостоять действию повреждающих агентов, сохраняя свою целостность и биологическую индивидуальность. Это защитная реакция, благодаря которой организм становится невосприимчивым к антигенам. В роли антигена могут выступать различные инфекционные агенты (бактерии, вирусы и т.д.), белки других организмов (иногда полисахариды), гельминты, пересаженные ткани и органы, собственные измененные клетки организма (мутированные, опухолевые, стареющие и т.п.), сперма при оплодотворении, эмбрион для матери и др. Говоря другими словами, иммунитет поддерживает клеточный, белковый и генетический гомеостаз организма. Поэтому его рассматривают в настоящее время как одну из регуляторных систем организма человека и других животных.

Существует два вида иммунитета: врожденный и приобретенный.

Приобретенный (индивидуальный) или адаптивный иммунитет возникает после перенесения человеком какого-то заболевания, т.е. у каждого индивида он свой, собственный. Сейчас принято врожденный иммунитет называть неспецифическим, а приобретенный - специфическим. Его связывают со специфической функцией лимфоцитов. Реакции этих клеток не существуют изначально, от рождения. Они развиваются и закрепляются в ответ на проникновение антигенов во внутреннюю среду организма. Возможность формирования системы приобретенного иммунитета при рождении одинакова у всех людей, но в процессе жизни в силу того, что каждый человек контактирует в течение жизни со "своим" набором антигенов, приобретенный иммунитет формируется у всех людей по-разному, строго индивидуально.

Этот вид иммунитета принято делить на естественный и искусственный, каждый из которых делится на активный и пассивный.

Приобретенный активный иммунитет возникает после перенесённого заболевания или после введения вакцины.

Приобретенный пассивный иммунитет развивается при введении в организм готовых антител в виде сыворотки или передаче их новорожденному с молозивом матери или внутриутробным способом.

Естественный иммунитет включает врожденный иммунитет и приобретенный активный (после перенесённого заболевания). А также пассивный при передаче антител ребёнку от матери.

Искусственный иммунитет включает приобретенный активный после прививки (введение вакцины) и приобретенный пассивный (введение сыворотки).

Помимо прочего, существует еще и деление иммунитета на клеточный и гуморальный (жидкостный). Клеточный, как ясно из названия, представлен клетками, а гуморальный - рядом химических веществ (антител), циркулирующих в крови и тканях.

Иммунная система

Иммунитет организма определяется состоянием его иммунной системы, которая представлена органами и клетками. Иммунная система состоит из клеток и тканей, органов, которые и обеспечивают «иммунный ответ». Центральными органами ее являются те, в которых формируются и созревают иммуннокомпетентные клетки. Это тимус (вилочковая железа) и костный мозг. Селезенка, тонкий кишечник, селезенка, миндалины и другие являются периферическими органами, в которых эти клетки функционируют.

Основные функции иммунной системы:

- - распознавание;

- - уничтожение;

- - выведение из организма антигенов (чужеродных веществ), образующихся в нем и поступающих извне.

Система защищает организм от инфекции в несколько этапов, при этом с каждым этапом повышается специфичность защиты. (Специфичность (specificity) - это свойство пары биологических веществ (например, фермента и его субстрата, антигена и антитела и т.п.) избирательно взаимодействовать только или преимущественно друг с другом. [Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь]).

Самая простая линия защиты представляет собой физические барьеры, которые предотвращают попадание инфекции в организм. Если возбудитель проникает через эти барьеры, промежуточную неспецифическую реакцию на него осуществляет врождённая иммунная система. Врождённая иммунная система обнаруживается у всех растений и животных. На случай, когда возбудители успешно преодолевают воздействие врождённых иммунных механизмов, у позвоночных существует третий уровень защиты -- приобретённая иммунная защита. Эта часть иммунной системы адаптирует свою реакцию во время инфекционного процесса, чтобы улучшить распознавание чужеродного биологического материала. Такой улучшенный ответ сохраняется после уничтожения возбудителя в виде иммунологической памяти. Она позволяет механизмам приобретённого иммунитета развивать более быструю и более сильную ответную реакцию при каждом появлении такого же возбудителя.

План лекции

Иммунология и виды иммунитета.

Врожденный и приобретенный иммунитет.

Антигены.

Антитела.

Литература.

Ветеринарна мікробіологія та імунологія: Підручник [Текст] / А.В.Демченко, В.А.Бортнічук, В.Г.Скибицький, В.М.Апатенко.-К.:Урожай, 1996.-386с.

Загальна ветеринарна мікробіологія: Навч. посібник для викладачів і студентів / В.М. Апатенко, Б.Т.Стегній, В.О. Головко, С.А.Ничик. – Х.: РВВ ХДЗВА, 2009.-294с.

Ветеринарна мікробіологія /В.А. Бортнічук, В.Г. Скибицький, Ф.Ж. Ібатуліна // Практикум: УСГА, 1993 – 206с.

Апатенко В.М. Ветеринарна імунологія та імунопатологія / Навчальний посібник.- К.: «Урожай», 1994.-128с.

1. Иммунология и виды иммунитета.

Иммунология – наука об иммунитете, которая изучает основные механизмы защиты организма, а также разрабатывает иммунологические методы диагностики, лечения и профилактики болезней человека и животных.

Начало новой науки было положено английским врачом Дженером (1749-1823), который заметил, что во время эпидемии оспы чаще других не болеют доярки. Известно, что коровы болеют оспой с поражением кожи, особенно вымени и сосков. У доярок заразившихся от коров больных оспой, возникают пустулы на руках. Переболевшие доярки не заболевали натуральной оспой. В подтверждение своих наблюдений в 1796 г он привил 8-летнему мальчику сначала коровью оспу, а спустя 1,5 мес. оспу человека и мальчик не заболел. В честь первооткрывателя предохранительных прививок Дженера названы ослабленные культуры возбудителей болезней вакцинами от лат. слова vacca – корова. Основоположникм иммунологии признан Пастер.

В результате новых открытий и достижений иммунология выросла в самостоятельную научную дисциплину, которая охватывает множество проблем и имеет ряд новых направлений общей иммунологии в частности: молекулярная иммунология, иммунопатология, иммуногенетика, иммунохимия, клиническая иммунология, иммунологическая репродукция и эмбриогенез, иммунопатология, иммуноонкология, трансплантационная иммунология.

На смену старой классификации иммунологии за последние годы сформировалась новая современная иммунология.

Современная иммунология называется новой не только потому, что за последние десятилетия расширились рамки старой классической иммунологии, которая была определена Пастером и Мечниковым как наука о невосприимчивости организма к инфекционным болезням. В настоящее время определение иммунитета как части учения об инфекции является не полным.

Современная иммунология сформировалась как наука о сохранении антигенного постоянства организма. Иммунитет это способ защиты организма от живых тел и веществ, несущих на себе признаки чужеродной генетической информации. В понятие живых тел и веществ, генетически отличающихся от собственных, могут быть включены вирусы, бактерии, простейшие, ткани и органы измененные, в том числе и раковые. Приведенная формулировка иммунитета находится в соответствии с аксиомой Бернета, постулирующей то, что центральным биологическим механизмом иммунитета служит распознавание своего и чужого, своё воспринимать, чужое – отвергать.

В настоящее время известно, что иммунологическую функцию выполняет специализированная система тканей и органов. Это также специализированная как например пищеварительная, сердечно-сосудистая. Иммунная система – совокупность всех лимфоидных органов и клеток. Она имеет центральные и периферические органы. К центральным органам иммунной системы у млекопитающих относится тимус, костный мозг, у птиц – бурса Фабрициуса. К периферическим – селезенка, лимфатические узлы, пейеровы бляшки, кровь.

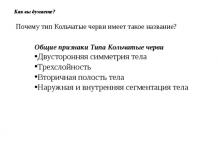

Современная иммунология рассматривает следующие 5 форм иммунологических реакций, из которых складывается иммунологический ответ:

1. Выработка антител.

2. Гиперчувствительность немедленного типа.

3. Гиперчувствительность замедленного типа.

4. Иммунологическая память.

5. Иммунологическая толерантность.

Помимо защиты от микроорганизмов – возбудителей инфекционных заболеваний, иммунная система организма участвует в противораковой защите, обеспечивает дифференцировку клеток кроветворной системы, нормальное внутриутробное развитие плода, элиминацию и утилизацию отмерших тканевых структур, а также отторжение пересаженных органов, тканей, клеток. Нарушения иммунной системы, связанные с заболеваниями обуславливают: а) резкое повышение чувствительности к острым и хроническим инфекциям, неэффективность вакцинации, повышенную вероятность возникновения опухолей, аллергию, аутоиммунные заболевания.

Современные представления об иммунитете...

Введение. 3

Общее понятие об иммунитете. 4

Органы иммунной системы. 8

Иммунокомпетентные клетки. 10

Система «антиген-антитело» 13

Понятие об иммуноглобулинах. 15

Заключение. 17

Список литературы. 18

Введение

Состояние жизнедеятельности человека в немаловажной степени находится в зависимости от полноценности функционирования иммунной системы. Иммунная система представляет собой сложно организованную совокупность различать чужеродные вещества, попавшие в организм. И именно она отвечает за реакции организма, направленные на устранение чужеродных элементов. Есть определенные факторы, которые снижают защитные силы организма: психологические (стрессонеустойчивость), экологические (плохое состояние окружающей среды), алиментарные (нерациональное питание), физические (избыточный вес).

Фрагмент работы для ознакомления

По направленности к тому или иному антигену иммунитет подразделяют на противобактериальный, противовирусный, противогрибковый, противогельминтный, антитоксический, противоопухолевый, трансплантационный.Органы иммунной системы.Анатомически иммунная система подразделена на центральные и периферические органы. К центральным органам относятся костный мозг и тимус (вилочковая железа), а к периферическим - лимфатические узлы, скопления лимфоидной ткани (пейеровы бляшки, аппендикс, миндалины), а также селезенка, кровь и лимфа. Центральные органы иммунной системы - костный мозг и вилочковая железа, или тимус. Это органы воспроизведения клеток иммунной системы - рождения, размножения, дифференцировки и «обучения» клеток иммунной системы.Костный мозг содержит полипотентные стволовые клетки, являющиеся родоначальницами всех форменных элементов крови и, соответственно, клеток иммунной системы. Общая масса костного мозга у взрослого человека равна примерно 2,5-3 кг (4,5-4,7% массы тела). Красный костный мозг состоит из ретикулярной стромы (миелоидной ткани) и лимфоидных элементов (лимфоидная ткань) на разных стадиях развития. В костном мозге происходят дифференцировка и размножение популяции В-лимфоцитов, которые затем разносятся по всему организму кровотоком. Здесь же образуются предшественники лимфоцитов, мигрирующих впоследствии в тимус и образующих популяцию Т-лимфоцитов.Тимус (вилочковая железа) - двудольчатый орган, расположенный в грудной полости. В тимусе из стволовых клеток, поступающих сюда из костного мозга с потоком крови, образуются Т-лимфоциты, которые покидают тимус с потоком крови и заселяют тимусзависимые зоны периферических органов иммунной системы. Тимус секретирует также вещества, влияющие на функции Т-лимфоцитов.В периферических органах локализуются клетки иммунной системы, которые непосредственно осуществляют иммунный надзор. Они обеспечивают местный иммунитет слизистой оболочки кишки и ее просвета, носоглотки, ротовой полости, верхних дыхательных путей и мочеполовой системы. Здесь происходят стимуляция клеток иммунной системы, развитие иммунной реакции и обезвреживание чужеродного агента.Лимфатические узлы расположены на путях тока лимфы от органов и тканей к лимфатическим протокам и лимфатическим стволам, впадающим в крупные вены в нижних отделах шеи. Лимфатические узлы являются биологическими фильтрами для тканевой жидкости и содержащихся в ней частиц клеток, погибших в результате клеточного обновления, и других чужеродных веществ эндогенного и экзогенного происхождения. Селезенка является фильтрующим аппаратом, обеспечивающим детоксикацию, удаление старых эритроцитов и других клеток, в ней происходит дифференцировка старых и поврежденных эритроцитов, лимфоцитов: образуются антитела. Селезенка принимает участие в образовании иммунного ответа при поступлении в организм антигенов, бактерий, возникновении интоксикации. Небные миндалины располагаются в полости рта и обеспечивают защиту верхних дыхательных путей от инфекции, снабжают иммунокомпетентными клетками лимфатическую систему, принимают участие в формировании микробной флоры полости рта. Небные миндалины функционируют в тесной связи с вилочковой железой, тимэктомия приводит к гипертрофии миндалин, тонзилэктомия - к атрофии тимуса. Пейеровы бляшки располагаются в кишечнике, они принимают участие в созревании Т- и В-лимфоцитов и формировании иммунного ответа. Антиген, попадая в кишечник, проникает в пейеровы бляшки через специализированные эпителиальные клетки и стимулирует антигенреактивные Т- и В-лимфоциты. В-клетки составляют 50-70%, Т-клетки - 10-30% всех клеток пейеровых бляшек. В пейеровых бляшках поддерживается иммуногенез В-лимфоцитов и их дифференцировка в плазматические клетки, продуцирующие антитела - секреторные иммуноглобулины, главным образом классов А и Е. На долю IgA приходится около 70% всех ежедневно продуцируемых иммуноглобулинов в организме.Иммунокомпетентные клетки.Основные клетки иммунной системы - лимфоциты, макрофаги и дендритные клетки. По своей функциональной активности клетки иммунной системы подразделяют на регуляторные и эффекторные. Регуляторные клетки управляют функцией иммунной системы путем выработки иммунных медиаторов - иммуноцитокинов. Эффекторные клетки являются исполнителями иммунного реагирования и действуют на объект непосредственно либо путем биосинтеза биологически активных веществ (АТ).Лимфоциты - это подвижные клетки, которые в зависимости от места формирования в организме подразделяются на Т- и В-лимфоциты. Лимфоциты составляют 20-45% общего количества лейкоцитов крови. Кровь – это среда, в которой лимфоциты циркулируют между органами лимфатической системы и другими тканями. Лимфоциты могут выходить из сосудов в соединительную ткань, а также проникать через базальную мембрану и внедряться в эпителий (например, в слизистой оболочке кишечника). Продолжительность жизни лимфоцитов от нескольких месяцев до нескольких лет. Лимфоциты - иммунокомпетентные клетки, имеющие огромное значение для иммунных защитных реакций организма. Лимфоциты непосредственно опознают генетически чужеродные вещества и участвуют в регулировании иммунного ответа, формировании гуморального и клеточного иммунитета. B-лимфоциты образуются в красном костном мозге и составляют примерно 10% лимфоцитов крови. Часть В-лимфоцитов в тканях дифференцируется в клоны плазматических клеток. Каждый клон образует и выделяет антитела против одного антигена. Другими словами, плазматические клетки и синтезируемые ими антитела обеспечивают гуморальный иммунитет.Клетка-предшественница T-лимфоцитов поступает в тимус из костного мозга. Образование T-лимфоцитов происходит в тимусе. Зрелые Т-лимфоциты покидают тимус, их обнаруживают в периферической крови (80% и более всех лимфоцитов) и органах лимфатической системы. Главные функции Т-лимфоцитов - участие в клеточном и гуморальном иммунитете (так, Т-лимфоциты уничтожают инородные агенты организма, участвуют в аллергических реакциях и в отторжении чужеродного трансплантата).Т-хелперы (помощники) распознают чужеродные антигены. Они регулируют иммунный ответ, стимулируя В-лимфоциты, и другие Т-клетки, специализированные к данному антигену. Активированный Т-хелпер продуцирует широкий спектр иммуноцитокитов, при помощи которых он управляет биологической активностью множества клеток, вовлеченных в иммунный ответ.Т-киллеры самопроизвольно, без участия, антител распознают несовместимые по антигенам гистосовместимости, инфицированные вирусами и опухолевые клетки. Т-киллер присоединяется к поверхности антигена, происходит полярное перераспределение внутриклеточных органелл киллера. Т-киллеры активируются сразу при непосредственном контакте с чужеродными клетками. В процессе контакта с чуженродными клетками развивается иммунологическая память. Т-лимфоциты-супрессоры - клетки-индукторы, тормозящие иммунный ответ организма. Т-супрессоры препятствует выработке антител (различных классов) вследствие задержки дифференцировки В-лимфоцитов. При нормальном иммунном ответе на попадание в организм чужеродной молекулы максимальная активация Т-супрессоров отмечается спустя 34 нед. Т-супрессоры оказывают супрессирующий эффект в основном при воспалительных процессах, вирусной инфекции и онкологических заболеваниях.Макрофаг - крупная (около 20 мкм), активная клетка системы мононуклеарных фагоцитов. Продолжительность жизни макрофагов – месяцы. Макрофаги захватывают из крови денатурированные белки, состарившиеся эритроциты (фиксированные макрофаги печени, селезёнки, костного мозга). Макрофаги вырабатывают факторы, активирующие выработку иммуноглобулинов В-лимфоцитами, дифференцировку Т- и В-лимфоцитов; цитоли-тические противоопухолевые факторы, а также факторы роста, влияющие на дифференцировку клеток собственной популяции, стимулируют функцию фибробластов. NK-клетки - лимфоциты, лишённые характерных для Т- и В-клеток поверхностно-клеточных детерминант. Эти клетки составляют около 5-10% всех циркулирующих лимфоцитов, содержат цитолитические гранулы с перфорином, уничтожают трансформированные (опухолевые) и инфицированные вирусами, а также чужеродные клетки.Антигенпрезентирующие клетки (АПК) захватывают, перерабатывают (переваривают) и представляют молекулы чужеродного агента Т-хелперам для распознавания «свой-чужой». Основными АПК являются дендритные клетки, В-лимфоциты и макрофаги. Дендритные клетки - клетки костномозгового происхождения, выполняющие функцию АПК. Они циркулируют в крови и лимфе. Несозревшие клетки-дендриты мигрируют в места внедрения антигена или повреждения ткани, вступают в контакт с антигеном, после чего они начинают созревать. Зрелые дендритные клетки транспортируются в Т-клеточные зоны лимфатических узлов или селезенки.В иммунной защите организма участвуют три вида клеток: макрофаги, Т- и В-лимфоциты. Деятельность этих клеток направлена на распознавание и уничтожение генетически чужеродных веществ и объектов, регуляцию функционирования компонентов иммунной системы и поддержание гомеостаза. Такая работа осуществляется в постоянном взаимодействии всех типов иммунокомпетентных клеток.Точкой приложения иммунной системы являются чужеродные агенты, или антигены, - полимеры биоорганической природы, генетически чужеродные для макроорганизма, вызывающие в нем иммунные реакции, направленные на их устранение.Система «антиген-антитело»Антиген - любая молекула (соединения разной химической природы: пептиды, углеводы, полифосфаты, стероиды), которая потенциально может быть распознана иммунной системой организма как чужеродная («не своя»). Способность вызывать такие ответные реакции присуща не всей молекуле антигена, а только особой её части, которую называют антигенной детерминантой, или эпитопом. Различают экзогенные (поступающие в организм извне) и эндогенные антигены (аутоантигены - продукты собственных клеток организма), а также антигены, вызывающие аллергические реакции, - аллергены.

Список литературы

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник. В 2-х томах. Том 1. / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. 2014. - 448 с.

2. Иммунология: учебник / А. А. Ярилин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 752 с.

3. Хаитов Р.М. Иммунология: учебник / Р.М. Хаитов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 528 с.

4. Докучаева Г.В. Здоровье иммунной системы – изд. Litres, 2013. – 1279 c.

5. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие для медицинских сестёр / А.А. Кишкун - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 720 с.

6. Сырцов В.К., Волошин Н.А., Алиева Е.Г. Периферические органы иммунной системы. // Журнал «Актуальные проблемы фармацевтической и медицинской науки». Выпуск № 1, том 24. 2011., с. 8-11.

7. Воронина Е.В. Андронова Т.М. Ода врожденному иммунитету. // Журнал«Аллергология и иммунология». Том 15, № 2, 2014, с. 109-113.

Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.

* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.

В конце XX века, через 100 лет после выхода основополагающих трудов Пастера, работ Коха и Мечникова, последовала новая череда открытий в микробиологии. Современные представления об иммунитете претерпели многочисленные изменения, за небольшой период времени (примерно 40 лет) в человеческую популяцию вторглись и были идентифицированы более 40 новых видов патогенных бактерий и вирусов, целый ряд из которых приобрел пандемическое распространение. Поступательное движение глобального эпидемического процесса (как и наших представлений о нем) - от стихийного развития к управляемости - было прервано.

Значение иммунитета в развитии общества сложно переоценить, мы вынуждены констатировать небывалую ранее разнонаправленность тенденций в динамике больших групп инфекционных болезней. С одной стороны, продолжается выдающийся прогресс в борьбе с инфекциями, управляемыми средствами вакцинопрофилактики и санитарно-гигиеническими мерами (детские вирусные и бактериальные инфекции, острые кишечные инфекции бактериальной природы).

С другой стороны, нарастает или сохраняется неблагополучие по "социально-значимым инфекциям" (СПИД, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни репродуктивной сферы). В полной мере сохраняют актуальность проблемы хронических, сочетанных и онкогенных инфекций.

И, наконец, существует постоянный и пока непредсказуемый риск возникновения новых инфекционных форм, как это наглядно продемонстрировали эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома, "птичьего" гриппа, "свиного" гриппа уже в самом начале XXI столетия.

Проблема борьбы с вновь возникающими инфекциями неожиданно для многих осложнилась тем обстоятельством, что вакцинология, накопившая замечательный опыт создания специфических профилактических препаратов, все чаще сталкивается с неэффективностью классических и новейших подходов к получению вакцин против актуальнейших массовых болезней (ВИЧ-СПИД, вирусный гепатит С, хеликобактериоз).

Это обстоятельство, а также пожизненный или упорный хронический характер течения "новых" инфекций указывают на несостоятельность механизмов иммунной защиты, конкретные причины которой сегодня неясны. Очевиден факт, что нам еще неизвестны какие-то важные фундаментальные основы функционирования иммунной системы.

Ученые добились неплохих результатов в разработках препаратов позволяющих повысить иммунитет, но стоит отметить, что на данный момент этого не достаточно. В связи с этим в последнее время возобновляется интерес к изучению механизмов врожденного иммунитета, способов его стимуляции, поиску новых подходов к формированию приобретенного иммунитета.

Нарастающий темп появления "новых" и постоянные риски возврата "старых" патогенных агентов потребовали резко расширить рамки исследования их циркулирующих популяций. В числе актуальных задач их изучения сегодня - генетика возникновения новых патогенов, механизмы и условия преодоления межвидового барьера, биоразнообразие и изменчивость, доминирующие генотипы и география их распределения, условия формирования эпидемических клонов и линий, механизмы и частота формирования антибиотике - и химиорезистентных штаммов, коэволюция человека и возбудителей массовых инфекционных болезней.

Специальной задачей в этом плане является анализ и выявление закономерностей изменчивости патогенов в условиях селективного давления массовой вакцинопрофилактики, мониторинг актуальности и эффективности вакцин.

Развитие молекулярной биологии, формирование новых наук - геномики, протеомики, биоинформатики и других, быстрый прогресс методологии вооружают современную микробиологию информативными методами исследований. Молекулярный подход сегодня доминирует в изучении как самих патогенных агентов, так и их взаимодействий с биологическими системами макроорганизма.

В самых различных разделах инфекционной патологии возрастает роль исследований по изучению генетических и фенотипических факторов предрасположенности человека к заражению, заболеванию, хронизации инфекции и ее неблагоприятным исходам. В своем практическом аспекте эти исследования, как представляется сегодня, будут наиболее востребованы в области хронических и онкогенных инфекций, поскольку могут способствовать выработке критериев для прогноза клинического течения и исхода инфекции и в конечном итоге - своевременному принятию адекватных лечебно-профилактических мер.

В их числе - вакцинация как мера профилактики онкогенных последствий инфекционных заболеваний. Она уже сделала первые шаги в профилактике гепатокарциномы (вакцина против вирусного гепатита В) и рака шейки матки (вакцина против папилломавирусной инфекции). Следует ожидать, что круг онкогенных инфекций, контролируемых средствами вакцинопрофилактики, будет расширен в обозримом будущем.

Медицинская микробиология и иммунология на современном этапе переживают преимущественно аналитический период в своем развитии. Огромный поток научной информации, получаемой в ходе фундаментальных и прикладных исследований, дает основание надеяться на близкое решение вновь возникающих научных и практических задач диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний и их последствий.